一.官职

商朝的职官有朝中任职的内服官和被封于王畿以外的外服官之别。最高的政务官,是协助商王决策的"相"(又称"阿、保、尹")。王朝高级官吏统称卿士。太师、太傅、太保称为“三师”或“三公”,这三个职位一般因人而设,是一种尊贵职称,并不常设,箕子就是纣王的太师。

西周建立后,商朝有些官职继续延续,周武王时,据《大戴礼记》说:“召公为太保,周公为太傅,太公为太师。”。另外,掌管祭祀、记载的"史",掌管占卜的"卜"、掌管祈祷鬼神的"祝",掌管记载和保管典籍的"作册"(又称守藏史、内史),掌管武官的称师长,掌管乐工的也称太师或者少师。

内服官

内服官中分为外廷政务官和内廷事务官。祖乙时期,商朝政治制度的根本特点是内服与外服的划分,生活在商周之际的周公曾经在《酒诰》中这样概述其情况:“越在外服,侯、甸、男、卫邦伯;越在内服,百僚、庶尹、惟亚、惟服、宗工,越百姓里居(君)”。

内服是祖乙时期直接统治的王畿地区;外服是由诸侯邦伯所管辖的地区,这些邦伯分为侯、甸、男、卫几种,其中许多很可能是方国部落首领,但是臣属于商王室。据说,甲骨文卜辞中所记载的侯有近50个,最著名的有仓侯、舞侯、犬侯、侯告、侯专、杞侯等。甸这个职位,甲骨文卜辞中称为"田","多田(甸)"即指许多甸职官员。男这个职位,在卜辞中称为"任",比较著名的有而任、戈任、名任、卢任等。卫,是一种武官职位,在卜辞中多称为"多射卫"、"多马卫"、"多犬卫"等,亦有单称为"卫"者。

外服官

甲骨文卜辞和青铜器金文中记载了商朝的五六十种外服官,大致可以分为四类。一是“百僚、庶尹"。包括地位很高的旧臣、老臣以及商王的近侍之臣。其中还有负责出纳王命的史官。二是"惟亚、惟服"。主要是与商王关系密切的军职官员。三是"宗工"。指负责王室祭祀和某些具体事务的官员。四是"百姓里君"。指管理地方上的诸族与普通民众的官员。

内廷事务官是专为王室服务的官员,主要是总管的宰和亲信的臣。臣管理王室各项具体事务,有百工之长的司工,掌粮食收藏的啬,掌畜牧的牧正,掌狩猎的兽正,掌酒的酒正,掌王车的车正,为商王御车的服(又称仆、御),侍卫武官亚,卫士亚旅,掌教育贵族子弟的国老,掌外地籍田的"畋(tian)老"。外服官主要有方国首领的侯、伯,有为王朝服役的男、有守卫边境的卫。

二.宗法制

根据进化论观点,人类是猴子演变来的,今天,当我们在动物园观察猴子的时候,一群猴山上的猴子,都有一个猴王,它是大当家。猴王的身旁,有几名心腹干将,其中有一名是二当家的,猴王在猴群中有着至高无上的权力,主要负责保护猴群的安全;二猴王相当于宰相,管理猴群中的一切事物。在猴群世界里,当猴王有着诸多好处,不但可以先吃好吃的、先玩好玩的,还可以在猴群里任意挑选“老婆”。除猴王外,其他雄猴都不得“谈情说爱”。

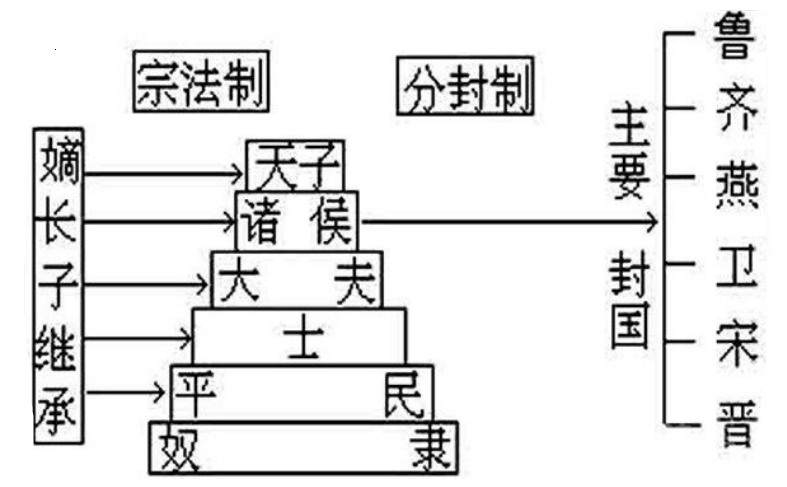

因此,猴子演变成人后,更加聪明了。精明强壮的人类首领,会享受更好的服务,形成等级差别。随着社会发展,漫长的原始母系氏族社会逐渐被父系氏族社会取代,并最终确立了父权在家庭中的统治地位,太古先民“知母不知父”的历史终于画上了句号。父权家长制家庭普遍实行“一夫多妻制”,并在诸妻中分别嫡庶,据历史记载,三代(夏商周)的“一夫多妻制”情况是这样的:天子有一后,三夫人,九嫔,二十七世妇,八十一御妻;诸侯有一妻八妾;卿大夫一妻二妾;士一妻一妾。

众多嫔妃、妻妾所生的一大堆子女如果不划分个先后次序,不立定个章法规矩,那就会乱套。这个章法就是以母亲的身份和儿子出生的先后,把所有的儿子(女儿不在其中)划分为“嫡”和“庶”两类。嫡,正妻为嫡,正妻所生的儿子谓嫡生、嫡子,即正宗之意。庶,旁支也,妾所生的儿子谓庶子、庶出。

正妻所生的嫡子一般具有对财产和权利的优先继承权,嫡长子是家族或者皇族的正宗,在商朝末期,已经形成了嫡长子继承制。这种对家族或者皇族等级制度的规定,就是宗法制都。

宗法制是一个非常复杂的制度,起源于夏朝,在商朝时期得到发展,其主要精神为“嫡长子继承制”,这是一种以父系血缘关系亲疏为准绳的“遗产(包括统治权力、财富、封地)继承法。” 后来演变为王族贵族按血缘关系分配国家权力,以便建立世袭统治的一种制度。其特点是宗族组织和国家组织合而为一,宗法等级和政治等级完全一致。

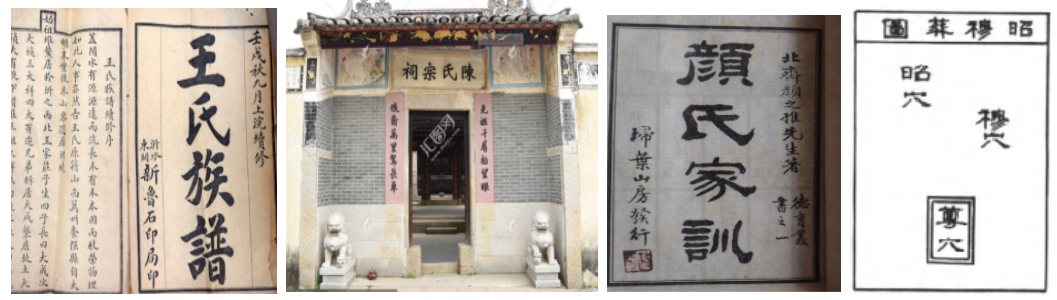

宗法制流传今天还有影响,比如我们常见的家谱,宗祠及族规等都是宗法制的产物。

家谱,是使后代知晓统系来处的方法,又可以使家族不散不失传。然而修家谱的目的是治国,将古代宗法尊祖、敬宗、收族的原则,变成了修宗谱、建宗祠、置族田、立族长、订族规为特征的体现封建族权的宗族制度。家谱的雏形,在殷商卜辞中的世系关系中有所反映。隋唐以前,家谱的修撰已相当发达,大量的家谱书籍问世,但大多未留传后世,人们一般认为家谱起于宋代。

宗祠习惯上称祠堂,是供奉祖先神主,进行祭祀的场所,被视为宗族的象征。宗庙制度产生于周代,《礼记·王制》中已记载了帝王贵族的宗庙制度 。即天子七庙太祖、三昭、三穆,诸侯五庙太祖、二昭、二穆,公卿三庙太祖、一昭、一穆。

昭、穆,是宗法制度对宗庙或墓地的辈次排列规则和次序。二世、四世、六世,位于始祖之左方,称“昭“;三世、五世、七世,位于始祖之右方,称“穆”。坟地葬位的左右次序也按此规定排列。以周代天子七庙为例,自始祖之后,父为昭,子为穆。排列时,大祖居中,三昭位于大祖的左方;三穆位于大祖的右方,以此来分别宗族内部的长幼次序、亲疏远近。

西周时期,三昭三穆是从文王起算,单数世代属于穆行,双数世代属于昭行。

秦代“尊君卑臣,无敢营宗庙者。汉世多建祠堂于墓所”。士大夫不敢建宗庙,从此宗庙成为天子专有。

宋代朱熹提倡建立祠堂法:每个家族建立一个奉祀高、曾、祖、祢四世神主的祠堂四龛,而且,初立祠堂时,计现田每龛取1/20以为祭田,亲尽则以为基田。由宗子主之,以给祭用。祠堂中的主祭——宗子,相当于天子;管理全族事务的宗长,相当于丞相;宗正、宗直,相当于礼部尚书与刑部尚书。祠堂最能体现宋代宗法制家国一体的特征。

清代,祠堂已遍及全国城乡各个家族。

祠堂是族权与神权交织的中心。族规是家族的法律。族规在唐以前是一家一户家长教养子孙的仪礼与规矩。

最早的家规是三国时魏人田畴为其家族制定的。宋代,宗族组织普遍,家规由一家一户的家训,转变成专门约束家庭成员的规章。家法、族规才成为封建国法的重要补充。族规的作用也体现了它的内容:首先是强制性的尊祖;第二是维护等级制度,严格区分嫡庶、房分、辈分、年龄、地位的不同;第三强制实行儒家伦理道德,必须尊礼奉孝。

我们熟悉的颜氏家训,就是颜氏的族规。

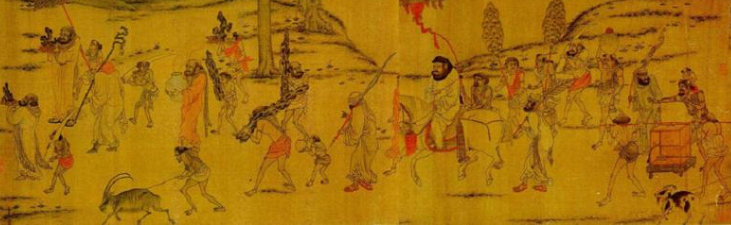

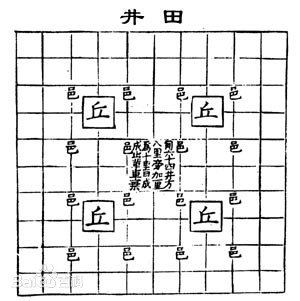

三.贡纳制 商汤灭夏后,便委托宰相伊尹制定了诸侯纳贡的制度。伊尹于是根据商汤的命令,制定了《四方[献]令》,规定诸侯来朝时,只需带本地产的特产来贡献就可以了。也就是,东方产鱼的方国,贡献与鱼相关的产物;南方有大象的方国,就贡献象牙等;北方的诸侯,就贡献骆驼,白玉等。。。。。。 唐朝阎立本绘制的《职贡图》: 四.分封制 分封制是中国古代国王或皇帝分封诸侯的制度,分封制也称分封制度或封建制,即狭义的“封建”,由共主或中央王朝给王室成员、贵族和功臣分封领地,属于政治制度范畴。 古代宗法制是分封制的基础,在家庭范围是为宗法制,在国家范围是为分封制。 商代已开始分封诸侯,称号有侯和伯。 五.井田制 我们都记得商鞅变法,其中一项重要变革就是废除井田制。井田制是我国古代社会的土地国有制度,商朝时已经有文字记载,西周时盛行。那时,道路和渠道纵横交错,把土地分隔成方块,形状像“井”字,因此称做“井田”。 “井田”一词 ,最早见于《谷梁传·宣公十五年》:“古者三百步为里,名曰井田”“井田者,九百亩,公田居一。” 《孟子.滕文公下》:“方里而井,井九百亩,其中为公田,八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢养私事。”

一井分为9个方块,周围的8块田由8户耕种,谓之私田,私田收成全部归耕户所有;中间是公田,由8户共耕,收入全归封邑贵族所有。

井田属王室和领主所有,分配给庶民使用。领主不得买卖和转让井田,还要交一定的贡赋。领主强迫庶民集体耕种井田。

到春秋战国时期,随着铁器的普及及牛耕推广,生产力的提高,人们能够开垦更大荒地,耕地面积和农业产量大幅度增长了。农业的发展,使一家一户为单位的小生产和以个体经营为特色的小农阶层,有了成为社会基础的可能。井田制的“千耦其耕”、“十千维耦”的集体劳动形式过时了,而分散的、以一家一户为单位的封建经济形式兴起了。井田制已经不适应社会发展,秦朝商鞅变法,“废井田”、“开阡陌”,“民得买卖”、承认土地私有。废掉了井田制。