一. 周文王姬昌

周朝祖先,往远点可以到轩辕黄帝,稍近一点,其鼻祖是差弗。既然是轩辕黄帝后裔,自然姓姬。据考证,差弗是轩辕黄帝第十世孙、是帝喾的七世孙。

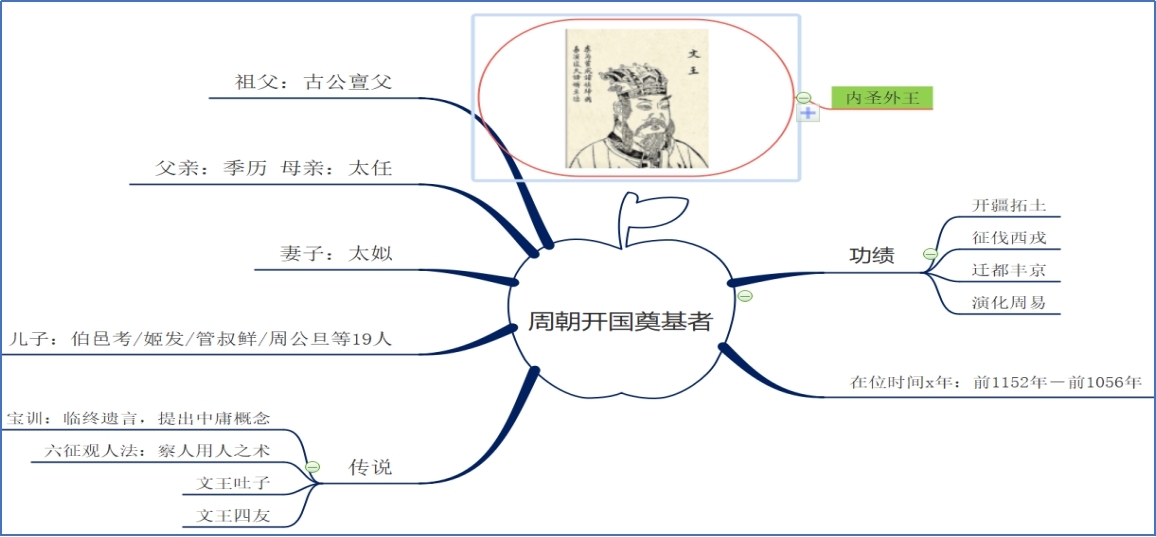

周文王姬昌(前1152年―前1056年),姓姬名昌,是周部落的首领,周朝的奠基者。

文王姬昌算是官二代,他的祖父,是号称古公亶父的姬亶(dan), 豳(bīn,今陕西旬邑)人。姬亶是上古周族的杰出领袖,封为西伯(统治西部的伯爵),周武王姬发建立周朝时,追谥他为“周太王”。

据推算,古公亶父是轩辕黄帝第十五世孙、周祖后稷的第十二世孙,在周人发展史上

是一个上承后稷、公刘之伟业,下启文王、武王盛世的关键人物,是一位远见卓识的政治家、改革家、军事家,历史上的著名贤王。

古公亶父因西方戎狄人的威逼,率领族人由豳迁到岐山下的周原(今陕西岐山北),“复

修后稷、公刘之业”,推行“务耕织、行地宜”的农业发展政策,实现了“行者有资,居者有畜积,民赖其庆”的局面,周族逐渐强盛,加之周太公“积德行义”,使得“国人皆戴之”,奠定了周人礼教文化和灭商的基础。

可见,在周文王和周武王建立周朝前,周族部落有几个厉害人物已经奠定了基础,除

了古公亶父,后稷和公刘也是周部落的先祖。后稷,我们前面说过,名弃,是帝喾的儿子,尧舜时期的农官,对农业发展做出了很大的贡献。公刘是后稷的子孙,姓姬名刘,公是尊称。公刘继承周部落首领后,虽然处在戎狄人地区(今天的西北一带),但继续从事后稷的事业,致力于耕种,到处察看土地性能,从漆水、沮水渡过渭水,伐取木材以供应用。于是,外出的人有资财,定居的人有积蓄,民众仰仗他过上好日子。各族人感念他的恩德,大多迁到这里,拥护和归顺他。周朝事业的兴起就是在这里开始的,所以诗人创作歌诗乐章称颂他的德行。公刘死后,其子庆节即位,把国都建在豳地(古公亶父由豳迁都岐山周原)。

周部落持续发展,到文王父亲季历时,励精图治,对周国周边的戎狄(少数民族,后来

的匈奴等)部落发动了一系列战争,取得了辉煌的胜利。周国势力的不断扩张,引起了商王的猜忌。商王文丁为了遏制周族势力,以封赏为名,将季历召唤到殷都,名义上封为“方伯”,号称“周西伯”,为西方诸侯之长,实则软禁了一段时间后,以莫须有的罪名杀害。

季历死后,周文王继位,他敬老慈少,礼贤下士,广罗人才。太颠(据说是姜太公吕

望)、闳夭(hóng yāo)、散宜生、南宫适(kuo),鬻熊(Yù Xióng)、辛甲等人皆先后投奔文王。太颠,闳夭,散宜生和南宫适(又称南宫子)号称文王四友。

姜太公钓鱼,就是指文王求贤的故事。《唐语林·卷二·文学》载:“姬昌好德,吕望潜华。

城阙虽近,风云尚赊。渔舟倚石,钓浦横沙。路幽山僻,溪深岸斜。豹韬攘恶,龙钤辟邪。虽逢相识,犹待安车。君王握手,何期晚耶?”

文王拜姜子牙吕尚为军师,问以军国大计,发布“有亡荒阅”的律令,规定奴隶逃亡就搜

逋,谁的奴隶归谁,不准藏匿逃亡奴隶。于是诸侯叛纣而往归姬昌。

《史记·周本纪》记载:姬昌遵后稷、公刘之业,效先祖古公、父亲季历之法,倡导“笃

仁,敬老,慈少,礼下贤者”的社会风气,使周国的社会经济得以发展。在治岐(岐山)期间,姬昌对内奉行德治,提倡“怀保小民”,大力发展农业生产,采用“九一而助”的政策,即划分田地,让农民助耕公田,纳九分之一的税。商人往来不收关税,有人犯罪妻子不连坐等,实行封建制度初期的政治,即裕民政治,就是征收租税有节制,让农民有所积蓄,以刺激劳动兴趣。

贤人密集,文王姬昌并不满足,他生活勤俭,穿普通人衣服,还到田间劳动,兢兢业

业治理周国。岐周在他的治理下,国力日渐强大。

文王善施仁德。商纣王发明了炮烙的酷刑,也就是命犯人走在涂满油的铜柱上,一滑倒就会跌落到火坑里,顿时皮焦肉烂,死于非命。纣王的宠妃妲己看见此惨状却笑个不停,所以商纣就一直强逼犯人这样做,以博得妲己一笑。文王姬昌很是气愤,诸侯和人民无不痛恨的咬牙切齿。姬昌向纣王表示,愿意献上周国洛河西岸的一块土地,以此换取废除炮烙之刑。纣王答应了文王的要求,废除了炮烙之刑,于是文王姬昌得到了天下百姓的爱戴。

姬昌因为功劳,受封为三公,拥有雍州之域(雍州,是《禹贡》所描述的九州之一,位于今陕西、宁夏全境及青海、甘肃、宁夏、新疆部分、内蒙部分)。周国势力扩展到江汉地区(丹江汉水流域),诸侯归附者有六州之众。

周的国力增强壮大,引起商王朝的不安。商纣王的亲信谗臣崇侯虎,暗中向纣王进言说:“西伯到处行善,树立自己的威信,诸侯都向往他,恐怕不利于大王”。纣王于是找了个借口,将姬昌拘于羑(you)里。

文王被拘,手下很着急,周国大臣散宜生,闳夭等人知道纣王喜爱名马和美女,便花重金购得几种神兽,又送上有莘氏美女,通过纣王的宠臣费仲献给纣王。纣王大悦,笑着说:“仅此一物(指美女)就足够了,何况宝物如此之多!”。于是下令赦免姬昌出狱,还赐给弓矢(shǐ)斧钺(yuè),使姬昌得专征大权。

备注:散宜生等送给纣王的神兽名马:

驺虞:传说中的仁兽,虎躯猊首,白毛黑纹,尾巴很长的动物。据说生性仁慈,连青草也不忍心践踏,不是自然死亡的生物不吃。《山海经》卷一二〈海内北经经〉记载:“林氏国有珍兽,大若虎,五彩毕具,尾长于身,名曰驺虞,乘之日行千里

鸡斯之乘:神话传说中的神马;笄纚,出自《山海经·海内北经》记载:文身朱鬣,眼若黄金,项若鸡尾,名曰鸡斯之乘。《淮南子·道应训》:“於是散宜生乃以千金求天下之珍怪,得驺虞、鸡斯之乘……以献於纣。”

骊戎文马:骊戎国盛产的文马(毛色带有文采的马)。骊戎出自西戎,《国语•晋语》韦昭注:“骊戎,西戎之别,在骊山者也”,故址在今陕西西安市临潼区骊山一带,是“烽火戏诸侯”周幽王的亡国葬身之地。《汉书•地理志》记载:“京兆尹新丰,骊山在南,故骊戎国,秦曰郦邑。” “骊”字带“马”,必跟马有关,“丽”的甲骨文字形看上去像“长着一对漂亮的角的鹿”,后来鹿的含义逐渐消失,引申为“成双成对”,象证美好。加“马”之后成了马的代名词,《说文解字》称之为“深色的马”。根据“骊”字来看,远古骊戎之地产马,不但产马,而且善产稀有的漂亮的马。据《史记·周本纪》记载,崇侯虎馋言于殷纣,说西伯侯姬昌积善累德,诸侯皆归顺于他,恐对殷不利,于是纣王囚禁姬昌在羑(yǒu)里。闳(hóng)夭(文王“四友”之一)设法营救。“求有莘氏美女,骊戎之文马,有熊九驷和其他奇怪物,因殷纣王嬖臣费仲而献之纣。”,古代贵族或国与国之间常以这种文马作为重礼馈赠或贿赂。

有熊九驷:驷,同驾一辆车的四匹马,九驷,三十六匹马,《史记·周本纪》:“ 閎夭之徒患之,乃求有莘氏美女,驪戎之文马, 有熊九駟,他奇怪物,因殷嬖臣费仲而献之紂 。” 张守节正义:“九駟,三十六匹马也。” 驷介(由四匹披甲的马所驾的战车)。驷马高车。一言既出,驷马难追。

文王被软禁在此期间,纣王把文王大儿子佰邑考杀了,把其肉烹煮了给文王吃,文王面不改色,吃了。后来被释放后,回到周国时,文王想起儿子伯邑考,便吐了,据说吐出来的东西立刻变成了10只兔子,称为文王吐子。

文王归周后,评断虞(今山西平陆北)、芮(今山西芮城)两国争讼,得诸侯拥护,

于是伐犬戎、密须(今甘肃灵台西),灭崇国(今陕西户县东),建立丰邑(今陕西长安沣河西),并迁都于此,进而伐邘国(今河南焦作西),灭黎国(今山西长治西南),诸侯归者日众,《论语·泰伯》称其“三分天下有其二,以服事殷”。 即位的第四十四年,文王受命、称王、改元。

周文王五十年(约前1056年),驾崩,享寿九十七岁,葬于毕原(西周王陵位于今陕西岐山县凤凰山南麓)。

天授元年(690年),武则天称帝,自称为姬昌后代,追尊周文王为始祖文皇帝。

文王功绩:

开疆拓土

周文王二年,周攻灭邘(今河南沁阳北),三年攻灭密(今甘肃灵台),五年攻灭黎(即“耆”,今山西省长治县境)等国,解除了周国北方和西方后顾之忧。戡黎、伐邗实际上是构成了对商都朝歌的直接威胁。

迁都丰京

周文王六年,周灭崇(今西安市户县境内),建立丰邑(今西安长安区),筑灵台,将周的都城由岐山周原东迁渭水平原,称丰京。

接着周文王又向南扩展势力到长江、汉江、汝水流域,形成了“三分天下有其二”的形势。《论语·泰伯》讲的这句话,即说明岐周实际已控制了大半个天下,天下诸侯多归服于周,而殷商已处于极端孤立的境地。

演化周易

《史记》记载:“文王拘而演周易”,据说文王被商纣王拘留在羑里后,就研究伏羲八卦,演化成周易。

相传在上古时,伏羲氏创造先天易(先天八卦),神农氏创造连山易(连山八卦),轩辕氏创造归藏易(归藏八卦)。后来,据说经过文王的悉心钻研,将其规范化、条理化,演绎成六十四卦和三百八十四爻,有了卦辞、爻辞,人称《周易》,后天八卦 。它以简单的图像和数字,以阴和阳的对立变化,来阐述纷纭繁复的社会现象,显示成千上万直至无穷的数字,具有以少示多,以简示繁,充满变化的特点。再经过后世周公和孔子等人推论解读,才形成留传至今的《周易》一书。经过历代文人学者与统治阶层的传承,文王《周易》成为中国的圣经、诸子百家之源,乃至到人们的日常生活都与之有着密切的联系。

在政治上,周文王所奠定的西周政体是为中国几千年封建专制集权之先声;而《周易》

对中国古代传统文化则有着深刻影响与巨大改变,它是中华民族的文化之源,改变了古代的文化发展轨迹,影响了今天的文化基质……在中国古代文化史上,历来就有所谓伏羲画八卦、文王演六十四卦之说。

中国古人普遍有崇古心理,效法上古圣贤之君、效法“三代”之法,是古人津津乐道的话题。周文王就是人们心目中的完美形象。

文王的临终遗言《宝训》里所含的“中”的观念,或称中道,是《保训》全篇的中心,它与儒家后来所说的“中庸之道”有着内在的联系。“中”是上古时期各氏族部落共有的宗教信仰和道德观念,这种信仰和观念来自于原始初民共有的太阳崇拜。《保训》蕴含的思想关涉到中国传统文化的“中道”和“阴阳和谐”观念,这些观念都是长期影响中国主流文化的核心元素。

《礼记·文王官人篇》记载:文王提出了“六征观人法”――这是一套记载最完备、最系统、最成熟的鉴别人才的方法,既是“观人术”、相人术,又是“官人术”、用人术。周文王教导太师用来考察人品之高下、评定才能之优劣的“六征观人法”,对于后世识别人才、考察人才产生了很深远的影响。孔子非常推崇周王朝的开拓者文王、武王,判断是非曲直往往以文武之道为标准。他曾说过“张而不弛,文武弗能也;弛而不张,文武弗为也;一张一弛,文武之道也。”

文王是“内圣外王”的典型。孔子就特别推崇文王,他曾说:大道之行也,与三代之英,丘未之逮而有志焉。

备注:漆水,是传说中轩辕黄帝的起源地。黄帝与炎帝被视为中华民族的始祖。《国语·晋

语》载:“昔少典娶于有蟜氏,生黄帝、炎帝。黄帝以姬水(今关中中部武功县一带的漆水河)成,炎帝以姜水(姜水位于宝鸡)成。成而异德,故黄帝为姬,炎帝为姜。二帝用师以相济也,异德之故也。”这是我们目前所能看到的最早记载炎帝、黄帝诞生地的史料。