一. 官员制度

东周自公元前770年周平王东迁洛邑到前256年被秦所灭为止,共传25王,前后经历了515年,又分为春秋和战国两个时期,春秋时期的特点是天下权力重心由天子下移到诸侯;而战国时期的特点是权力重心继续下移,由诸侯下移到卿大夫,在下移到士阶层,布衣(平民)阶层兴起。在这种政治权力的变迁中,政治制度也在变化。

除了西周早期实行分封制外,到东周时期,已经很少实行分封制。在东周中后期,周天子曾经封西周公和东周公。也在韩,赵,魏三家分晋后,承认三家晋级为诸侯,但基本上都是被迫人可,主动分封的很少,其实,东周时期,周天子也没多少土地能拿出来进行分封了。

但在世袭制方面,在春秋时期,基本上保持世袭制的做法,到战国时期,随着卿大夫阶层的崛起,世袭制被打破。如三家分晋,田氏代齐等,都是典型的以实力获得爵位。另外,东周时期,大国兼并小国,同姓国也彼此战争,周天子都管不着,战国末年,周王室完全丧失了分封大权。

东周前期,各诸侯之间对周天子还有起码的尊重,按照周礼的要求,诸侯的国君只能称公、称侯,不敢称王。而当时敢称王的几个诸侯,如南方的楚国,东南的吴国和越国等,是中原诸侯所看不起的,称他们为“蛮夷”之国。

东周后期,随着诸侯和卿大夫权力的下移,以徐州相王为标志,随着齐威王和魏惠王称王,拉开了华夏诸侯称王的帷幕,其他秦国,赵国,韩国,燕国,宋甚至中山等国先后称王。

到公元前288年,齐、秦甚至并称东、西帝。完全没把周天子放眼里了。

东周时期,诸侯国国君下面,最大的官职是卿,如有名的晋国的六卿,其中主持政务的称正卿或上卿。

正卿一般又称相,“相”有辅佐之意,春秋时就已经有了这一官称,当时只是一种地位不高的礼宾官。“邦”即国,相邦即辅佐国君办理军政大事的官员。汉代避刘邦讳,改相邦为相国。先秦时如《庄子·盗跖》称宰相,《战国策·赵策三》则称丞相,都指同一官职。甲骨文中就已出现作为官名的“宰”,春秋时某些国家已有总领百官的冢宰、太宰,也有助卿;总管大夫一家一邑事务的家宰和邑宰。这些冢宰、太宰或相,还是某些强大卿大夫的世袭官职。

卿出征时为三军之将佐,比如晋国六卿,是晋文公最初建立的三军制度,分为中、上、下三军制,每军各设一名将、一名佐,按地位高低分别是中军将、中军佐、上军将、上军佐、下军将、下军佐。他们不但主管晋国的军事,还主持晋国的政治。中军将又称为元帅、地位只比国君低,一人之下,万人之上,执政晋国,是晋国著名的六卿,分别由中行氏、范氏、智氏、韩氏、魏氏、赵氏六大家族担任。

卿的官职,有司徒、司马、司空、司寇等。司,是掌管的意思,徒,司徒分掌民事;死马掌管军事;司空掌管工事;司寇掌管法事。

中原诸侯用卿这个称号,南方的楚国则称令尹,亦称相,并且曾一直由若敖氏家族垄断,后来由“一鸣惊人”的楚庄王打破。著名的军事家吴起就曾担任楚国令尹。

西边的秦国则将卿称为庶长、不更。比如名将白起就曾担任不更之职。

各诸侯国在设置了相这一官职之外,又设擅长兵法的人统兵打仗、镇守边邑,称将或将军。从《秦简》看,“将”是简称,法定官名应叫“将军”。将军原是晋国六卿的称号,不过晋国六卿军政皆管,不单是统兵官,而且还管政治。

关于“相”和“将”的分离设置:

春秋时的卿大夫,不仅有统治权,而且还统率宗族和私属军队。战国时,因统治范围扩大、官僚机构庞大复杂、建立常备军、推行征兵制及战争规模扩大、战争方式改变,在官僚机构中不得不文武分家,产生文官的首长“相”,以及武官的统领“将”。

秦国初设相位时,文武尚未严格分家,秦相张仪、樗里疾、甘茂等也是统军作战的将军。后来,丞相专事文职,而大良造专为武职,如白起屡建战功,封为列侯,官职还是大良造。秦设将军始于昭王,昭王初立时以魏冉为将军,保卫首都咸阳。但秦国的将军不是固定专职,往往是在出征时由国君临时委任。

春秋时晋国的上、中、下三军还设有尉这个官职,因中军地位最尊,中军的尉又称元尉(“元”意为大)。战国时各国仍有中尉一官。《史记·赵世家》载“赵烈侯使荀欣为中尉,选练举贤,任官使能”,后来赵国在将军之下又设国尉、都尉。秦国在昭王时,也在大良造下增设国尉一级,如白起初为左庶长,继升为左更,再升为国尉,最后升为大良造。秦国设丞相后,大良造便成了高于国尉的武官。后来秦国不设大良造,国尉便成为中央最高军事长官。秦统一六国后以太尉掌管全国军事,便是沿袭国尉一职而来的。

二.礼乐制度

周礼奠定了西周的体制基础。但到春秋后期,就出现了“礼崩乐坏”的局面。卿大夫们势力增长,在夺取国君权力的同时,不但僭用诸侯之礼,甚至僭用天子之礼。按礼,天子的舞用“八佾”(“佾”是“列”的意思,每列八人,八佾六十四人),但鲁国卿大夫“三桓”之首的季孙氏,不但凌家于鲁国公室之上,而且也用“八佾舞于庭”。孔子就曾斥责说:“是可忍,孰不可忍也!”按礼,天子祭祖唱《雍》诗来撤除祭品,这时鲁国“三桓”都“以《雍》撤”,孔子认为这种事不该出于“三家之堂”。按礼,只有天子可以“旅”(祭祀)于泰山,这时季孙氏“旅于泰山”,孔丘又指责他不懂礼(《论语·八佾篇》)。卿大夫这样“僭礼”,实质上就是夺取政治权力的一种表现。

礼乐制度主要用来维护宗法制度和君权、族权、夫权、神权。《荀子·礼论篇》说:“礼有三本:天地者,生之本也;先祖者,类(族类)之本也;君师者,治之本也。”“上事天,下事地,尊先祖而隆君师,是礼之三本也。”所说“礼之三本”,天地代表神权,先祖代表族权,君师代表君权。后来统治者以天、地、君、亲、师作为祭拜的主要对象,就是根据这个理论,今天,在农村一些堂屋正中的神龛上,还写着“天地君亲师位”几个字。

在西周和春秋时期,贵族都很讲究礼仪。有籍礼、冠礼、大搜礼、乡饮酒礼、乡射礼、朝礼、聘礼、祭礼、婚礼、丧礼等等。平民在贵族的田地上劳动,要行“籍礼”,贵族的儿女成年了,要行“冠礼”,授予他们种种特权;每年检阅贵族的私人军队,要行“大搜礼”;各乡之间为了加强感情,要举行“乡饮酒礼”;各乡之间为了搞民兵演习,要搞“乡射礼”;而在婚娶之时,要有“聘礼”和"婚礼”;祭祀天地和祖先,有“祭礼;人死了,要举行”丧礼“等。

到了战国时代,由于农田制度的变革,“籍”的方法废除不用,这时籍礼只是统治者用来表示关心农业生产的礼仪。由于军队成分和战斗方式的改变,原来的大搜礼就失去作用。由于地方组织的改变,乡饮酒礼和乡射礼的性质也不同了。这时由于中央集权政体的建立,执政者统治的需要,重视的是即位礼、朝礼、祭礼和丧礼。《荀子》的《礼论篇》着重讲究祭礼和丧礼,对丧礼讲得特别详细,就是为当时的礼乐制度制造理论根据的。

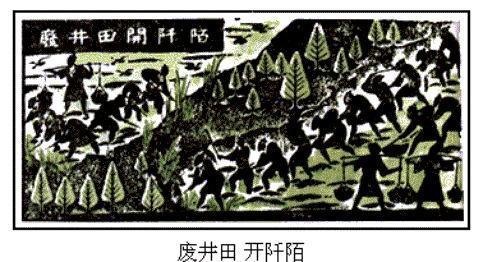

三.井田制

随着铁器的普及及牛耕的发展,生产力得到极大提升,井田制在东周时期被废除,著名的商鞅变法,其中一项就是废除井田制,确立了土地私有制,解放了生产力。