先秦时期纺织业及服饰演变

一.养蚕及纺织业:

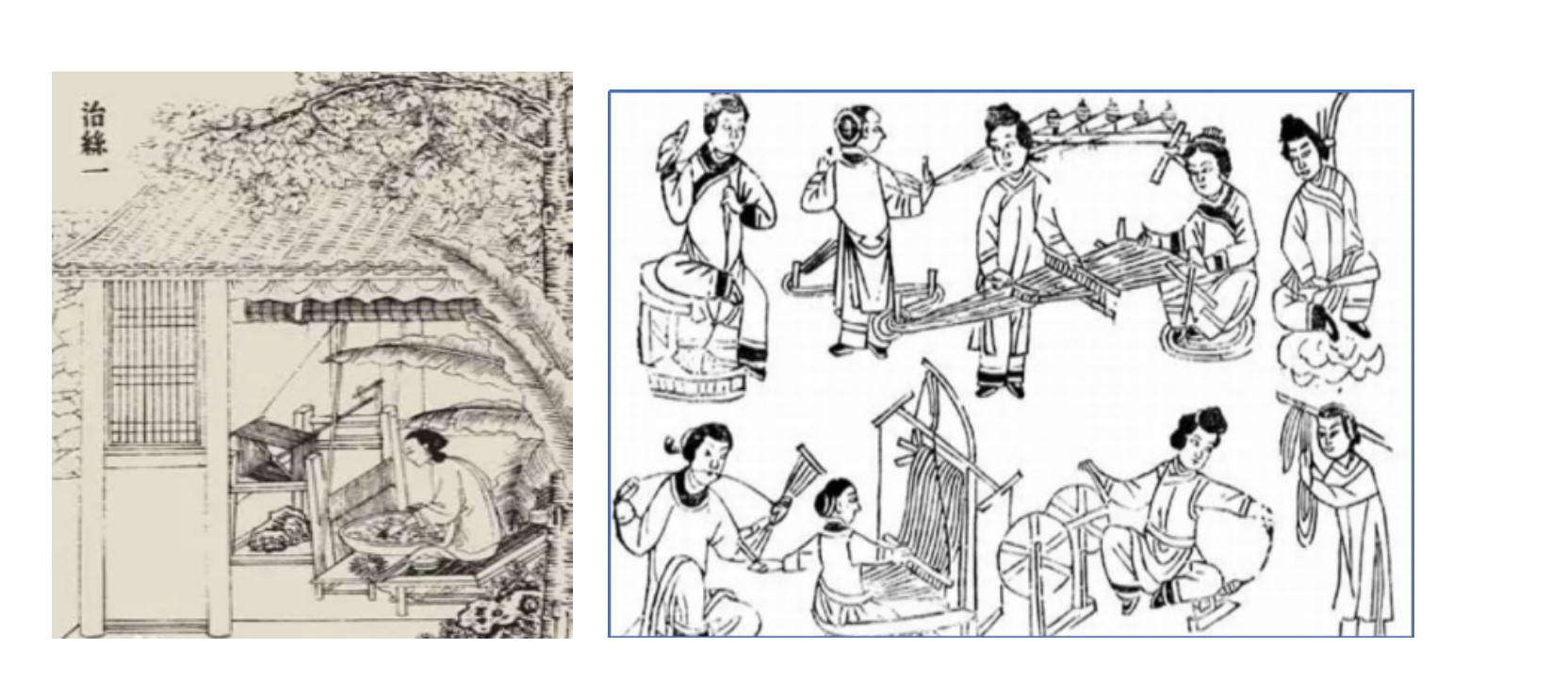

中国是世界上最早发明蚕桑业的国家。我们前面讲过嫘祖缫丝的传说,在三皇五帝时期,我们的祖先就已经学会了养蚕和缫丝的技术,当时的部落首领等可能已经穿上了丝绸服装。

在浙江余姚河姆渡遗址出土的器物上,就已经有蚕的图案。说明在旧石器时期,我们的祖先就已经在和蚕打交道了,他们对蚕已经很熟悉,并且很喜欢,所以才会将蚕的形象刻画在器物上。到了新石器时代,先民们已将野蚕驯化为家蚕,至今约有四五千年的历史。

夏朝成立后,养蚕事业肯定有了进一步发展,根据《书·禹贡》记载,夏朝的人们养蚕,蚕食檿(yan)桑叶后,所吐的丝,用来织服装或者用来做琴弦。

商代开始,已经出现绮(有文彩的丝织品-绮罗,纨绮)、纱、缣(jian-双丝的细绢)、纨(细的丝织品)、縠(hu-有皱纹的纱,轻者为纱,绉者为縠)、罗(稀疏而轻软的丝织品)等丝织品种。有钱人家已经穿上了丝织品做的服装。(关于丝绸的成语:纨绔子弟,绮襦纨绔,绫罗绸缎。诗词:堂中绮襦集, 门前华毂驰)。在河南安阳殷墟,出土了一只雕琢逼真的玉蚕,在安阳武官村发现的戈援上,残留着绢纹和绢帛。甲骨文里已有了蚕、桑、丝、帛等象形字和祭祀蚕神的记载,说明在商代,黄河流域已经有了相当发达的养蚕和丝织事业了。

西周到春秋时代,养蚕和丝织业继续发展,今天的陕西、山西、河北、河南和山东等地,蚕桑业已相当普遍。在长江流域,蜀国、楚国和吴、越都有蚕桑、丝织业。西周时期,还产生了一种新的丝织产品“经锦”。

经锦又称“经丝彩色显花”。 这种锦,纬线只用一色,经线用多种色,由经线织物的花纹。汉代的经锦经线多用三色,两种织出花纹,一种织作轮廓线。这种锦的图案的特点,是同一纹样同一色彩,形成直行排列。

经锦是中国最绚烂传统的丝绸,尽管我们如今提起丝绸用的往往是“绫罗绸缎”这样的词汇,但是“锦”在很长时间都代表那个时期最高的织造水平。“织彩为文曰锦”,从定义上来说“锦”是彩色有花纹的丝织物。而“锦”字本身也很特殊,并非纟字部,而是由金+帛组成的。“帛”字出现得很早,很早就成为了丝织品的统称。“金”虽然是作为了声旁,但是很早就有了锦“其价如金”的说法,所以也被认为是表示珍贵的意思。梭织物有经线和纬线,所以锦主要有经线显花的“经锦”和纬线显花的“纬锦”,其他还有经纬显花的。但是这其中,经锦却是中国独有的且十分古老的代表性丝织物。

1995年10月,中日尼雅遗址学术考察队成员在新疆和田地区民丰县尼雅遗址一处古墓中,发现一个双人合葬墓,合葬的两人身上穿着许多衣物,最显眼的是,其中一具尸体的右臂上绑着一个色彩鲜艳的织锦。织锦色彩绚烂,文字激扬,纹样诡秘,意蕴神奇,立刻吸引了所有人的眼光。经过辨认,这是汉代织锦,长18.5厘米,宽12.5厘米,织有八个篆体汉字:“五星出东方利中国”。 就属于汉代经锦。

后来,通过丝绸之路,经锦向西贸易以后,人们发现了西域有另外一种锦织物。它纹样上模仿当时的汉锦(经锦)采用“云气动物纹”,就是经纬线好像旋转90°,从经线显花变成了纬线显花,这就是“纬锦”。

到了战国时代,各地丝织业得到进一步发展,形成了以山东、河南和南方的楚国等地为主的几个主要产区。

都城在临淄的齐国,丝织品举世闻名,据记载,齐国能织作“冰纨绮绣纯丽之物,号为冠带衣履天下”。当时,“齐(济)阴之缣”、“亢父之缣”都是名牌产品,非普通人消费的奢侈品。

河南地区作为当时的丝绸产地,有两个生产中心,其中一个在襄邑(今杞县)至睢阳(今商丘)一带,以织锦为主。所谓“襄邑俗织锦,纯妇无不巧”。产品专供宫庭皇室享用。另一个产地在今天濮阳一带,那是战国时期卫国旧地。

南方的楚国旧地,丝织业也很发达。上世纪,在河南信阳,湖北江陵、湖南长沙楚墓中出土了很多丝织品。1957年,长沙左家塘战国楚墓中发现的一批丝织品中,有各种颜色的绢和纹样繁缛的纹锦。1972年,长沙马王堆汉墓出土的一件素纱单衣,薄如蝉翼,同时出土的还有绣袍和彩帛。可见战国以来,楚地的丝织工艺水平已达到了惊人的水平。

战国时期,丝织品的纹饰从几何纹发展为动物纹,色彩更加丰富,丝织技术日益完善。至战国末期,丝织生产已经有了较大的发展,已用多种织纹和彩丝织成精美的丝织品,品种日益增加。

另外,战国时期兴起的帛画,也说明了当时丝织业的发展到了一个较高的阶段。

汉唐时期,中国丝织品世界闻名,通过“丝绸之路”,远销中亚、西亚和非洲、欧洲,受到各国的普遍欢迎。丝织生产技术上也出现了创新,纹饰丰富,除织花外,印花、绣花、手绘、织金等技术也运用于丝织生产。

魏晋开始,南北经济文化交流加强,促使桑树种植地域扩大。晋末平州刺史慕容廆向东晋求桑种,于是辽河流域也开始种植桑树。不过那时种植桑除养蚕外,还用作食物。东汉末年,曹操、袁绍、刘备都曾以桑椹为军粮。

魏晋南北朝时,黄河流域丝织业最发达的是河北地区。清河(今河北清河)的缣、总(绢的一种),房子(今高邑)的锦、纩(丝绵)均为上品。其他如巨鹿、赵郡、中山、常山等郡出产的缣也为人们所称道。《颜氏家训·治家篇》:“河北妇人织纴组训之事,黼黻(fufu-礼服上所绣的花纹)锦绣之工,大优于江东。”当时黄河流域丝织业较长江流域更为发达,长江流域最著名的是蜀锦。诸葛亮说:蜀汉“民贫国虚,决敌之资,惟仰锦耳”。

唐代丝织品主要产地在河北、河南、江南、剑南四道,即今冀、豫、鲁三省和长江上游的成都平原和下游的太湖流域和钱塘江流域。著名的产地有:定州(今河北正定)以产绫为主,赵州临城(今县)以产纩为主,扬州的锦被、锦袍为贡品,越州(今浙江绍兴)以产绫、纱等著称,成都的蜀锦仍名闻于世。先秦以来蚕桑业一直比较发达的关中、河东地区,唐代开始渐趋衰落。

宋代以后,黄河流域蚕桑、丝织事业逐渐走下坡路,虽河北、山东地区的蚕桑业仍保持着一定的发展势头,但就整个黄河流域而言已不及长江流域。原因主要是当时与契丹和女真族的战争,对养蚕业造成很大破坏,另外,靖康之耻后,北方大量人口南迁,相关的养蚕和丝织技术传到南方,另外,南方海上丝绸之路的兴起,也助推了南方丝织业的发展。当时,建康(今南京)、苏州、杭州、成都等为南方丝织业中心。临安城中出售南方各地的绮、绫、缎、锦,名目繁多,花色齐全。

明清时期,长江流域是全国蚕桑和丝织业最发达的地区。尤其是东南一带, 种桑育蚕几为家家农户的副业。养蚕缫丝以浙江湖州为全国之首。

明清以后,随着棉花种植和纺织业的兴起,对蚕桑、丝织业发展有一定影响。因为棉花比之蚕桑,“无采养之劳,有必收之效”。故一部分丝绵为棉花所替代,一部分丝织品为棉布所替代。丝织业产品向高档方向发展。

二.棉花种植业和棉纺织业的发展和变迁:

棉花的原产地是印度和阿拉伯。在棉花传入中国之前,中国只有木棉,但木棉没法织布,只能用于做棉被和填充枕头。根据古籍资料记载,在宋朝以前,汉字中没有带木旁的“棉”字,只有带丝旁的“绵”字。至今发现最早出现“棉”字的书籍是《宋书》,所以,棉花的传入,至迟在南北朝时期,但是多在边疆种植。棉花大量传入内地,当在宋末元初,关于棉花传入中国的记载是这么说的:"宋元之间始传种于中国,关陕闽广首获其利,盖此物出外夷,闽广通海舶,关陕通西域故也。"

可见,棉花的传入有海陆两路。泉州的棉花是从海路传入的,并很快在南方推广开来,至于全国棉花的推广则迟至明初,据说是朱元璋强制推行才发展起来的。

而在棉花传入中国以前,我们的先民们穿什么呢?一是丝绸,但丝绸很贵重,普通人可穿不起,只有达官贵人可以穿。普通人的衣服,是葛和麻制作的。棉花传入内地后,为了区别于蚕丝的“绵”,遂加“木”字称“木绵”。宋朝以前,中原人没有看到过草棉、树棉的原物,以为棉花就是用中国南方的木棉树(别称:攀枝花)的纤维组成的。 所以对草棉、 树棉、木棉不能区别,统称之为“木绵树”。

宋元之际,是中国植棉业发展史上一个转折时期。无论在地域的推广、发展和应用的普及上都有显著的变化。元朝至元二十六年(1289)置浙东、江东、江西、湖广、福建木棉提举司,说明13世纪中叶,南方的棉花种植业和棉纺织业已经传到了长江流域。

元代以后,棉花传入内地。明朝以后,所谓木棉大多专指草棉。元朝著名的纺织技术专家黄道婆,是松江乌泥泾镇(今上海化泾镇)人。年轻时曾流落到海南岛,从当地黎族人民那里学到纺织技术,带回故乡,向当地人民传授“造捍、弹、纺、织之具”以及织造各种彩色鲜艳、花纹斑烂的棉织品的技术。“人既受教,竞相作为,转货他郡。”不久乌泥泾镇的产品名闻天下,成为长江下游棉纺织业中心。

明清时期,棉花种植和棉织业普遍发展。其主要表现:一是地域上的扩展,植棉业“乃遍布天下,地无南北皆宜之”。棉织业已进入河北平原,同时在各地农村成为主要经济作物和家庭手工业。二是应用上逐渐取丝、麻而代之,成为人们衣着的主要原料。

明太祖朱元璋建立明朝后,就颁布命令,要求推广棉花种植,“凡民田5亩至10亩者,桑、麻、木棉(即草棉)各半亩。10亩以上加倍。”并规定棉花为农业税征收对象。于是在洪武、永乐年间,棉花“遂遍于天下,其利殆百倍于丝、枲(xi-即麻),自此而天下务蚕者日渐以少”。

三.先秦服饰文化:

上古社会时期,先民们已经开始穿兽皮,或者带树叶遮羞了。嫘祖缫丝制衣,先民们穿上了更好的衣服。

相传,炎帝神农氏的形象就是:身着红色襦(ru-短袄),臂膊上戴有形似臂箍的东西,小腿着绑腿,头戴鸟羽帽,足踏皮制鞋,手执农具,俨然是一幅农人的画像。这代表了上古先民们的一种服饰形象。

夏朝的服饰文化:

夏朝人比较崇拜天地,他们的服饰上也体现了这个特点。服饰的形制为上衣下裳,上衣一般代表天,天在蒙蒙亮的时候是玄色(黑色),所以上衣一般是玄色,而下裳(裤子)代表地,地是黄色,所以裤子就是黄色的。

夏朝的服饰一般都比较短小,不像我们看到春秋战国或者后来汉唐时期的服饰非常宽大,主要原因是夏朝时期科技不发达,使用的工器具比较落后,生产力很低,衣服布料很紧张,不能浪费。

另外,夏朝还做了一种供国君祭祀天地时才穿的衣裳,称为冕服。体现了对天地的尊崇。

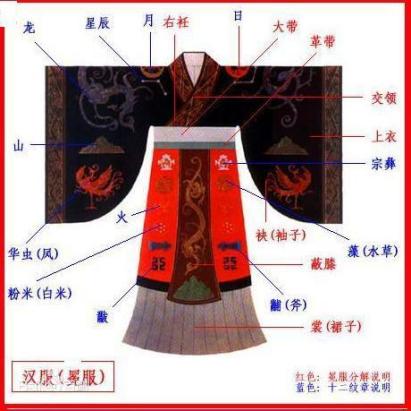

冕服主要由冕冠、玄衣、纁裳、白罗大带、黄蔽膝、素纱中单、赤舄等构成。玄衣肩部织日、月、龙纹;背部织星辰、山纹;袖部织火、华虫、宗彝纹。纁裳织藻、粉米、黼、黻纹各二。即所谓的“十二纹章” 纹样。另外,还有中单、蔽膝。均织织藻、粉米、黼、黻纹。此外还有黄、白、赤、玄、缥、绿六彩大绶和小绶,玉钩、玉佩,金钩、玉环及赤色袜、舄。

据《夏书》记载:古以日月、星辰、山龙、华虫、宗彝、藻火、粉米、黼黻,絺绣等为古天子冕服十二章,这是最早的章服规制。一般认为:日、月、星辰,取其照临;山,取其稳定;龙,取其应变;华虫(一种雉鸟),取其文丽;宗彝(一种祭祀礼器),取其忠孝;藻,取其洁净;火,取其光明;粉米,取其滋养;黼(斧形),取其决断;黻,取其明辨。有九章(衣五章、裳四章)、七章(衣三章、裳四章)、七章)、五章(衣三章、裳二章)、三章(衣一章、裳二章)之别。按品递降。历代制度大同小异。凡冕服,皆玄衣纁裳。见《周礼·春官·司服》。

商朝的服饰文化:

据记载,我国服饰上的图案最早有文字记载的是商朝。随着社会的发展,人们对纹样的追求表现出了主观意识,这种意识也就是图腾的萌芽意识,这种意识的萌芽很快就反应在人们穿的衣服上。这也表明商朝时期是我国服饰文化发展的转折点。

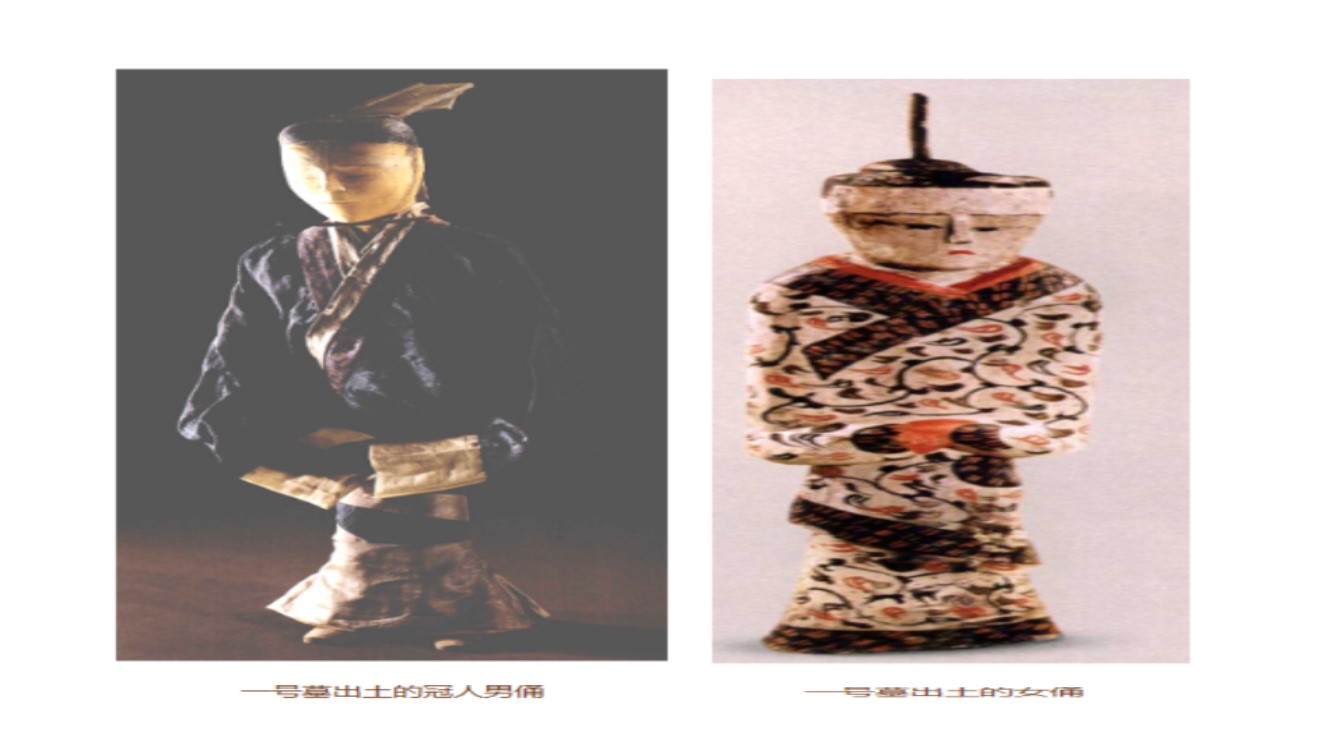

从款式看,商朝时期的服装的腰身和衣袖多被设计成紧窄的式样,和夏朝的服饰差不多,主要采用的上衣下裳制,一般以小袖为多,衣服的长度大多在膝盖上下,做成成上下两截。不过,据说商朝的服饰已经有严格的等级规定。按照贵族,平民和罪犯等进行区别,服饰有差异。比如,贵族上身穿短衣,衣长及臀,袖长及腕,袖口窄小,下身穿带褶短裙,腰间束有宽带,裹腿,脚上穿翘尖鞋。而罪犯穿连袴衣,圆领,细长袖,下摆长及地面,束腰索。贱民和奴隶则基本不穿衣服,或者只在腹前束一块布遮羞。

另外,从出土文物中,看到商朝的先民们已经戴上了玉佩、玉环、耳坠、项饰、笄(ji-簪子,用来插住挽起的头发)等饰物。

周朝服饰文化:

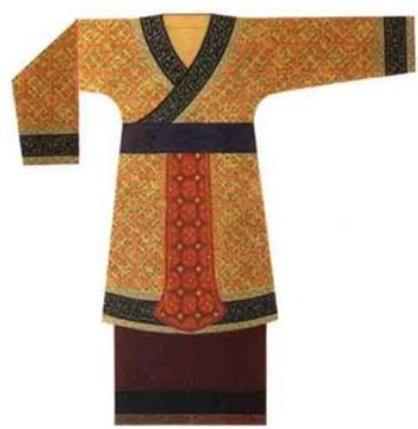

西周的建立,使社会生产力大大发展和提高了,物质明显丰富起来,社会秩序也走向条理化,并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化,被纳入"礼治"范围,尊卑贵贱,各有分别。

这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰,品种类别也相应地增加,像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服,上朝大典时有朝会服,军事之中专有从戎服,婚嫁之仪专用婚礼服,吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄,但在官职服饰中增加了裳前襟的大带(大带是用丝织或缂制成,宽四寸)、玉(以玉为原料,以丝带连系在腰间的挂饰)。另外在服色上也开始有了等级差别。

当时天子的服装,除了冕服,还出现了弁(bian)服,这是一种仅次于冕服的服饰。是天子视朝、接受诸侯朝见时穿用的服饰。

而王后的服装有鞠衣,展衣和禄衣。鞠衣为王后率领民妇礼祭蚕神、告桑的礼服,也是诸侯之妻帮助君王礼祭宗庙的祭服;展衣又称襢衣,为王后礼见君王及大宴宾客的礼服,也是卿大夫之妻帮助君王礼祭宗庙的祭服;禄衣为王后燕居(退朝闲居)时的常服,也是士大夫之妻帮助丈夫助祭的祭服。而当时贵族之女出嫁时所穿的嫁衣,称为唇衣。

由于连年战争,春秋时期,各种礼仪逐渐废除不用。战国七雄齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦各诸侯国的服饰,由于风土所限,相应地产生一些变化。从湖南长沙出土的战国楚墓中的彩绘木俑身上,可以看到当时很有代表性的服饰特点。这时候的服饰以沿宽边的下身缠绕式的肥大衣服

战国时期男子着装,衣长不过膝,以连续矩纹和条纹作装饰,此种图案与当时的漆器器皿边饰十分相似。男装以交叉领、窄袖、腰间束带为基本样式。战国时期的带钩质地多为金、银、铜、铁、玉,在带钩上刻有花纹,有时也镶上绿松石,显示尊贵富有。还有一种金银错的手工工艺,对金石进行加工后,其外观更加精致华贵。战国时期的冶铁业比较兴旺,可以制做男人身上悬挂的铜刀;工艺也属上乘,如一种二十五公分长的小弯刀,刀背上雕刻有各式花纹,当时广为人们喜爱和佩带,名为"容刀"。这时的挂刀,已不完全为实用,很大程度上装饰取代了实用。