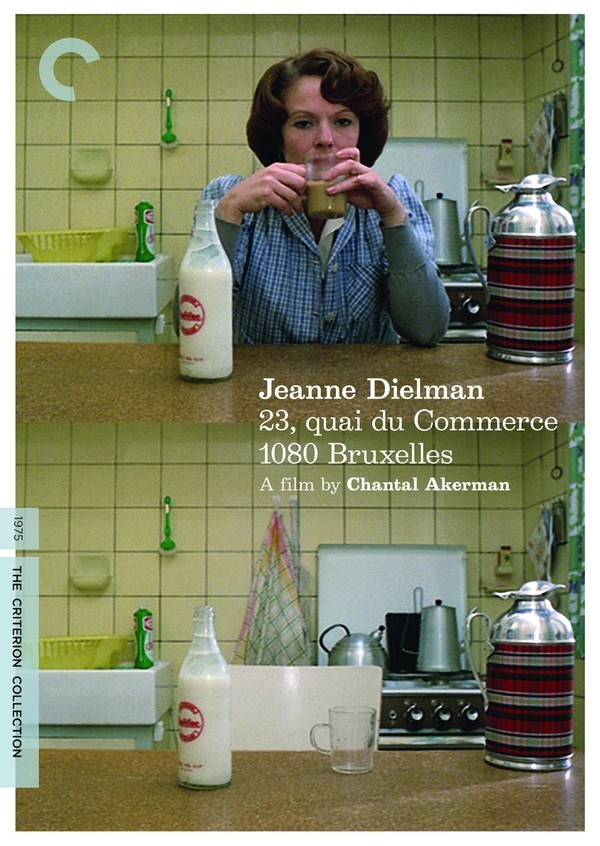

《让娜·迪尔曼》(Jeanne Dielman)

香特尔·阿克曼(比利时),1975年

观片指数:★★★★★

近段时间看的第三部比利时女导演香特尔·阿克曼(Chantal Akerman)的作品(其实写这篇东西的时候又看了另外一部她的作品《迷惑》,这部作品改编自普鲁斯特的著名小说《追忆似水年华》的第五卷《女囚》)。不得不承认,有些导演的作品就是具有强大的吸引力,让人很容易就产生一种想要对其作更多了解的企图。就我而言阿克曼显然又是这样一位导演,看完她的《安娜的旅程》(讲一个年轻女导演几日内的人生经历,看着像极了她个人生活的真实写照)后我就开始搜集所有能找到的她的作品。当然,她那部《长夜绵绵》的观看体验就没这么好了——这部电影我相信没几个人能坚持把它看完,一个半小时的电影,前面一小时基本上都是各色男女在昏暗空间内的各种生活片断,人物之繁多,画面之昏暗,这部影片就像是把各种摄像头晚上拍到的画面剪辑到了一块让人抓狂的根本看不出个究竟来。当然,简单粗暴地用优劣好坏这种评定标准来给这部电影定性显然并不公正,但不得不承认的是这部电影实验性实在太过于强烈,要想坚持把它看完绝对是对耐心的一种巨大挑战。而至于眼前的这部《让娜·迪尔曼》,个人认为其毫无疑问是上述这几部阿克曼的作品中最为出色的一部了。

值得一提的是,这部电影在影史上有着相当高的地位。英国著名电影月刊《视与听》是一家全球范围内颇具影响力的专业电影杂志,从1952年起,该杂志每隔十年都会邀请世界各地的著名影评人和导演投票选出有史以来他们所认为最好的电影作品。2022年的第八届,也就是最近这一届的评选,票选最终结果荣登榜首的就是阿克曼的这部《让娜·迪尔曼》,这显然是众多专业人士对于这部电影所能给予的最大肯定。这里顺带提一下,在这份名单中我们也能看到不少我们所熟悉的华语片,就比如王家卫的《花样年华》(第5)和《重庆森林》(第89),以及杨德昌的《牯岭街少年杀人事件》(第78)和《一一》(第94)。

与此同时,令这部电影声名显著的还有另外一个原因,长期以来这部电影都被当作是一份女权主义的宣言而受到社会大众尤其是那些女权主义者的推崇。不过个人认为这种强行给别人的作品贴上自己标签的做法其实相当无聊,就比如阿克曼的这部电影。这样的标签一方面的确让这部影片受到了更多的关注,但另一方面这种关注从某种程度上来说对这部影片本身其实是一种伤害,它就像是一种政 治上的道德绑架,让人难免会对这部影片本身造成片面的误读。这部电影那些女权主义者要对号入座作如此之理解我们自然无法阻止,但事实上这部电影所包含的主题却绝非如此之片面狭隘,要知道影片中类似的事情完全有可能不分男女地发生在任何一个人身上。相信阿克曼本人拍这部影片时也不太可能会抱着这种创作意图,所以后来她会反感这种标签甚至是态度坚决地拒绝把这样的标签贴在自己这部作品上也就自然可以理解了。

那么这是一部怎样的电影呢?简单用一句话来概括,这部电影讲了一个女人的三日人生。影片从第一天下午女人送走一个男人开始到第三天下午她用剪刀刺死一个男人结束一共用了三个小时二十分钟的时长把这个女人的三日人生浓缩成为影像。在这三个多小时的影像时间里,我们得以亲眼目睹一个被困在生活日常中的女人以及这个女人最终出于对自我的恐惧而崩溃杀人。

“如果电影跟过生活一样,那谁还会想去看电影,过生活就好啦!”台湾导演杨德昌在他最后那部作品《一一》中借助少女婷婷之口一语道出了电影之魅力所在。与现实生活不同的是,电影可以随心所欲地加快或延缓时间的流动,于是我们观众仅需花费短短数小时的时间就能够纵览别人的一生或者是某起事件某段历史的全过程,这种全知全能的视角正是电影的吸引人之处。如果电影都像日常生活一样仅能展示一个当下的片断,那显然就没多少人愿意花时间去看电影了。

这是大多数人对电影的理解,也是大多数人乐意看电影的原因,当然大多数的电影也正是一直用如此的创作手法吸引着一代又一代的观众。但阿克曼的这部电影却完全采用了一种背道而驰的手法,她摒弃了传统的电影叙事语言,没有戏剧化的情节,也没有连贯的故事线。在这部电影中,我们能看到的只是一些不断重复的生活日常,我们看着剧中的女人每天不断重复着那些收拾、整理、清洗或上街购物的日常琐事,她就好像是被困在了自己的生活日常中一样。但在这些看似沉闷无聊且不断重复的日常描述中我们却能真切感受到这个女人的身心状态在一点点起着细微的变化,第一天的她看起来是那么的有条不紊,而到了第二天我们明显能感受到她的心神不宁,而第三天的时候我们则是一次次看到她呆坐沉思。毫不夸张地说,阿克曼的这部电影就像是一部经过剪辑的纪录片,她用一种惊人的洞察力和影像表现力既准确到位又冷静克制地刻画出了一个女人的真实状态。

这样的电影显然不用我提醒你就能猜到它会有多沉闷,能够保持耐心花上三个多小时的时间坚持把它看完的确是种巨大的考验。不过我能给出的建议是有时候我们适当改变一下观影习惯绝对会是一种十分值得的体验,这明显能让你体验到不同与以往的东西。试想一下你自己的生活,然后对照一下这部电影,你也许可能就会发现其实你的生活和电影中的女人或许并无多大的区别。我们大部分人的日常生活还不是在各种日复一日的琐碎之事中重复,也许你的生活与这部电影唯一的区别只不过是那些琐事具体的内容不同罢了。所以静下心来反观一下,这部电影其实就如一面镜子,你看的是电影,但照见的可能却是你自己。如果三个多小时的电影就让你无法忍受,试想一下电影中的女人又是如何忍受了这么多年,而你自己这么多年来又是如何挺过来的呢?我想这也许就是这部电影的意义所在,也是阿克曼的过人之处。值得一提的是,阿克曼拍摄这部广受赞誉的电影时居然才年仅24岁,这样的年纪就能有如此的洞察力简直让人难以置信。

当然,一部电影总是很难做到真正的完美,如果要说缺点的话,个人认为这部电影唯一的缺点恐怕就是结尾的表现还不够清晰明确。我相信很多人最后看到女人杀人那一幕时肯定会一头雾水,是什么原因才导致了她的这一看似反常的举动?参照阿克曼本人接受采访时的说法(女人从这种身体交易中意外地体验到了本来不该有的性高潮,相比于她那无聊的生活这就如自我意识的觉醒,觉醒使她产生了恐惧,而恐惧最终又导致了她崩溃之下的杀人举动),这种说法显然有助于我们更好地理解女人结尾的行为及这部影片所要表达的主题。但问题是如此关键的信息影片实际呈现的内容却明显缺少一些清晰明确的交代,如果不是根据阿克曼的解释我们从影片本身基本上不太能看出来女人性高潮时的反应以及她由此而产生恐惧的具体表现,这些内容的缺失或者说是表述不清多多少少造成了这部影片解读上的困难。