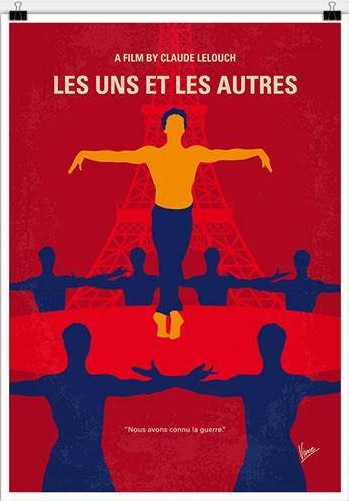

《战火浮生录》(Les Uns et les autres)

克劳德·勒鲁什(法国),1981年

观片指数:★★★★★

1981年的老电影,但国内看过的人估计不会太多,网上能找到的相关评论也是寥寥无几。这部电影在我的电脑硬盘里也是长期存放,最近凑巧找到新出的字幕(一直存放的还有好几部克劳德·勒鲁什的电影都是因为没有中文字幕而无法观看)才算是终于可以把它看完。

至于这部电影之所以知者甚少显然是有原因的:一方面显然是因为如上所述长期缺少中文字幕的关系;另一方面这部电影三个小时的片长加上那过于繁多的人物和分散的叙事线对不少人来说显然也造成了观看上的障碍,网上仅有的那些评论很多人都反应看不太懂这部电影自然是可以理解的事了。

当然个人更加不能理解的一点是克劳德·勒鲁什的电影长期以来似乎一直都没有受到该有的关注,我们国内如此,国外其实也好不到哪里去,他的不少作品至今都缺少字幕翻译和高清版本就是最明显的证明。相信大多数人对他的了解可能也就仅限于那部奥斯卡最佳外语片《一个男人与一个女人》(又名《男欢女爱》),当然,更有可能的一种情况是很多人也许知道这部电影但却并不一定知道这部电影的导演就是克劳德·勒鲁什。

这显然是不太应该的事情,在我看来克劳德·勒鲁什绝对称得上是当代法国电影一位举足轻重的导演。虽然与新浪潮那批人同时代,但克劳德·勒鲁什一直以来所坚持的创作理念却明显不同与新浪潮那批人,就如他本人所言:“我尽量不把电影拍得很艰涩,要有趣,讲一个好的故事,有人情味,是很自然的电影。”有人把他的这种电影风格称之为是“商业化的作者电影”,意思也就是说他的电影很好地把艺术风格和商业价值结合在了一起,这显然是一种相当中肯的评价。一个好导演并非一定要是那种对电影作出革新的人,一个能留下真正令人难忘作品的导演同样也是好导演,就如克劳德·勒鲁什一样,他的电影虽然并不一定具有颠覆性或革新性的东西,但他却把电影本身那些传统的东西做到了极致,克劳德·勒鲁什的电影真正吸引人的地方就在于其故事本身及故事所传达的情感,在这方面他无疑是个佼佼者。

按照个人的喜好评定比较一位导演的相关作品并非是一种妥当之举,这既是一种个人偏见的体现也是对创作者的不尊重。关于克劳德·勒鲁什的那些作品,我无意去比较它们的优劣好坏,这里我只能尽我所能告诉你他有几部作品是完全不可错过的:首先是《一个男人与一个女人》及它的两部续集《一个男人与一个女人:二十年后》和《最美年华》;其次那部《偶然与巧合》(这部作品至今都没有出高清的版本,尽管网上一堆人在找)显然也不可错过;当然另外值得重点一提的就是今天说的这部《战火浮生录》了。

这部电影法国原版的片名叫《这些人那些人》,《战火浮生录》不知道是谁想出来的译名,虽说有点俗套,不过倒也还算是贴切。当然,个人认为这部电影的片名还是直译更为适合一些,因为这个片名很好体现了叙述者那种超脱于故事本身之外的俯瞰视角,这种视角就好像是文德斯的《柏林苍穹下》中的那位深切关注着人类的天使一样。毫无夸张地说,克劳德·勒鲁什的这部《战火浮生录》完全足以用伟大来形容,尽管本人向来很少会用伟大一词来夸赞一部电影,但这部电影却完全无愧于这样的称谓。这部电影就如一部宏大叙事之下的人类史诗,它用一种近乎完美的极致影像呈现出了那些遭受战争创伤的芸芸众生悲欢离合的人生。这部电影展现的也许是他人的人生,但这样的人生又何尝不是我们人类所共有的命运呢?

当然,现在我想说的是要看懂这部电影其实并不难,特别是现在有了字幕之后。虽说这部电影的人物略显繁多,而叙事线也相对分散,但只要我们理清了这些人物间的关系及整个故事的框架和时间线后,这部电影基本上就不存在什么观看上的障碍了。下面我就简单为这部电影作一下大致的梳理。

先来说说这部电影的时间线,这部电影的时间线主要包括四个不同的时间段,分别是二战前夕、二战时期及上世纪的六十年代和八十年代,整部电影差不多横跨了整整四十多年的时间。就人的一生(包括电影中的那些主要角色)而言,差不多就是从二三十岁到六七十岁这一段最重要的人生了——大多数人最重要的人生几乎就集中在这四十年的时间里了。所以不难看出来,这部电影如此的安排显然别具深意。

而至于故事框架和人物关系,这部电影正是通过上述四个不同的时期分别讲述了法、德、美、苏四个不同国家的五组人物彼此独立却又偶有交汇的人生境遇。这五组人物的故事如下:

1、一位犹太籍法国女音乐家和她丈夫及刚出生不久的儿子一起被送上开往集中营的火车,途中她的丈夫找机会把儿子放在了铁轨上以期能让他活下去,这个得救的儿子后来被人抚养长大成为一名著名律师,而他的儿子长大后则成了一名流行歌手,而战后生还的女人(她的丈夫在1945年5月6日因为逃跑被抓而处决,此时距离德国战败宣布投降仅剩前天)用尽一生都在寻找她的儿子;

2、一名年轻法国女歌手,战争期间她与德国人有交往,战争结束后她因不堪忍受歧视和凌辱而自杀,她的女儿被外公外婆抚养长大后最终成为一名电台主持人;

3、一位德国钢琴家,他因曾为希特勒弹奏过钢琴而受重用,德国占领法国后他成了占领军的音乐总监,战后他先是成了一名战俘,后来又成为举世闻名的指挥家;

4、一位苏联女芭蕾舞者,她那年轻的丈夫战争中死于战场,而她的儿子长大后也跟她一样成了一位著名的舞蹈家,趁一次出国演出的机会他寻求政治庇护逃离了当时处在集权统治下的苏联;

5、一位美国乐队指挥,战时他志愿入伍来到巴黎,战后又回了美国,他的妻子因为一次意外车祸而死,而他的女儿(卓别林的女儿杰拉丁·卓别林饰演)则成了一名流行乐巨星。

不难发现,这些人物的身份都与音乐有关,这也正是这部电影人物故事设置的巧妙之所在。在故事的最后,上世纪八十年代,一场联合国红十字会筹办的演出把这些人生某段时期或曾有过交汇或从无交集的人召集到了一块,他们一起在巴黎埃菲尔铁塔下为全世界人民共同献上了一场精彩的演出。

希望以上这些肤浅的梳理有助于你能更好的理解这部电影,而且还有一点可以提示你的是,这部电影虽然人物众多,而且对我们国人来说如此多的人物难免容易造成脸盲,但相当关键的一点是这部电影里的这些主要角色母女和父子都是由同一位演员所饰演,这无疑有助于我们更好地认知这些人物。

当然,这部电影有两处地方个人觉得略显分散剧情,可以适当进行删减:其一是那对一直在打架后来死于战争的美国双胞胎兄弟;其二是影片后半部分那个律师儿子和他那几个朋友间的故事占的篇幅也略显过多了点。

最后重点提一下这部电影的配乐和舞蹈,某种程度上我们甚至可以把这部电影当作一部歌舞片来看,当然这里的歌舞明显有别于早期好莱坞式的那种也有别于印度宝莱坞式的那种。这部电影的歌舞不但是必要的而且是不可或缺的,这些不同风格的歌舞恰到好处地渲染和反衬了影片的主题,对观众而言它起着一种不可或缺的引领作用。尤其是影片结尾将近十分钟的那段演出,拉威尔的《波莱罗舞曲》(Boléro)伴奏之下的那段舞蹈,它既呼应了影片开头也把整个故事彻底推向高潮。这种呈现效果完全是一种炸裂般的表现,这一刻甚至让人不由得想到,这个世界如果真有那么一个全能造物主的话,那么这才是他所希望看到的人类众生该有的样子。而且我相信你哪怕和我一样是个古典乐的门外汉,看过这部电影后你肯定也会对这段音乐记忆深刻。