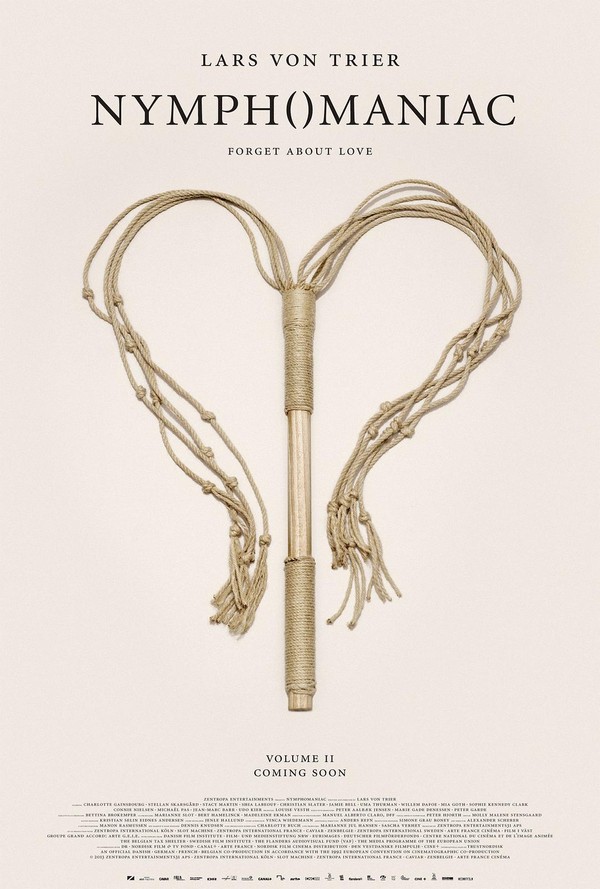

《女性瘾者》(Nymphomaniac)

拉斯·冯.提尔(丹麦),2013年

观片指数:★★★★★

很想知道有多少人看过这部电影?

更想知道有多少人敢把这部电影看完?

千万别以为我这是在危言耸听,事实上这部电影你真的很有可能不敢看或不敢把它看完。或许可以换个委婉点的建议,如果你向来满足于眼前的表面生活而不对表面之下那些深层的本质或潜在的畸形有所好奇的话,那我个人建议你最好别看这部电影。当然,这里还可以换一种更直接的建议,个人认为一个人四十岁之前最好还是别看这部电影。这部电影说实话已经不是年龄分级之类的问题了,这部电影是对一个人的心理及生理承受能力的极大挑战。坦白说,这部电影(尤其是加长的导演剪辑版)无论放到任何一个国家或地区,它恐怕都难逃被禁的命运。

当代欧洲在世的导演中个人最喜欢的有如下三位(那些作品较少或偶有一部佳作的导演不计):阿基·考里斯马基(芬兰)、埃米尔·库斯图里卡(前南斯拉夫)以及本片导演拉斯·冯·提尔(丹麦)。巧合的是他们三人均出生于上世纪五十年代,目前都是七十岁上下。纵观世界影坛,这三人的作品都独具强烈的个人风格,而且这种风格甚至可以说根本不太可能找出第二个类同的人来。当然,他们三人各自的风格明显也互不相同。考里斯马基始终用的是一种冷调的黑色幽默述说着现代社会中那些小人物的悲喜(个人感觉已故作家王小波的不少作品风格上很像他),库斯图里卡则是凭借着他那天马行空般的想像力向我们展现了这个世界的荒诞不经,而拉斯·冯·提尔则明显更像是一位深具洞察力的解剖师,他往往用一种令人难以置信的深度和尺度对一切进行剖析,社会道德也好,人性也好,信仰也好,他的关注点几乎可以说是无所不及。

毫无疑问,他的《狗镇》、《破浪》、《忧郁症》及《黑暗中的舞者》这几部作品大部分观众肯定是赞赏有加,但我相信对于《白痴》和《反基督者》这两部作品很多观众可能已经不太容易接受了,而至于那部《此房是我造》和今天要说的这部《女性瘾者》,我则可以绝对肯定这明显已经不是一般人所能承受的电影了。

古往今来所有的导演中,若论离经叛道的程度,如果拉斯·冯·提尔自居第二的话,那我相信恐怕就没人敢称第一了。很多人形容拉斯·冯·提尔是不疯魔不成活,他经常置各种各样的禁忌于不顾,一次次地挑战着那些没几个敢挑战的底线,通过他的那些作品中,我们才算是真正领略到了什么叫作惊世骇俗。我们一次次惊叹于这样的作品根本不是一个正常头脑正常思维的人所能拍出来的,对很多人而言,拉斯·冯·提尔就是一个电影疯子,但他却明显不是那种语无伦次的疯子,当然他也绝非是在搞那一套内容不够形式来凑的故弄玄虚,他的作品完全是一种既天才又大胆的想像力的体现,而且这种想像力无疑还有着无懈可击的严密逻辑。

这部《女性瘾者》是拉斯·冯·提尔2013年的作品,这部电影公映时的版本分成了两部,但其实这根本就是同一部电影,只不过也许是出于片长过长(将近五个半小时)的原因才不得已而分成了两部,以下阐述都把这两部电影视为同一部作品。

这部电影的剧情概括起来十分简单:一个似乎无所不知(宗教、历史、社会学、哲学、音乐、数学、心理学等等)的中年男人(如果现实中要找这样一个人用来类比的话,那么我首推阿根廷著名文学大师博尔赫斯),某天晚上他从超市买完东西回家的路上遇见一个受伤昏迷躺在地上的女人,男人叫醒女人并把她带回家帮她治疗恢复。随后两个人就在男人的房子里进行了一次彻夜的长谈,女人向男人讲述了遇见他之前的全部人生——一个女性瘾者的全部性史,而博学的男人则运用着各种各样的见闻学识替她作着各种分析,这样的长谈一直持续到第二天黎明到来后……

当然,这部电影具体的剧情细节这里就不作详细阐述或解读了,毕竟如此直露甚至可以说是三观震碎的内容明显不适于这样白纸黑字的拿出来公开谈论。如果说你对日本导演大岛渚那部著名的《感官世界》所展现的惊人尺度有所了解的话,那么我在这里可以十分明确地告诉你就尺度而言本片相比于《感官世界》完全是有过之而无不及。就心理冲击或生理冲击而言,这部电影绝对是颠覆性和炸裂性的。

借用一下台湾导演杨德昌《一一》中那个小男孩简洋洋的话,这部电影想让你看见的同样是你所看不见的东西,当然这样的看不见其实更大程度上还是我们自己的主动回避或刻意忽视,毕竟这样的内容对绝大多数社会大众而言明显是那种顾及传统习俗或道德约束而不敢或耻于述说的真实。参差多态本是社会的常态,类同之下就难免存在相异,这部影片正是言常人所不敢言地向我们展现了那些有别于普通大众的特殊异类——性瘾者。既然是异类,这类人的言行举止自然会不被人所理解甚至是不受待见,他们可能是被孤立者,也可能是被歧视者,甚至更可能是受迫害者。但这部影片却又绝不是带个人立场的在替弱者申诉,当然影片中的女人显然也不需要有谁来替她申诉。在那狭小破旧的房间里,这一男一女间那彻夜的长谈仿佛就如一场宗教仪式般的告解与聆听,随着故事的不断深入,这个女人完整的人生清晰呈现,就如女人后来彻悟般的所言“这个社会容不下我,我也容不下这个社会”,她根本无需任何人的同情或帮助。

当然,如果仅仅把这部电影看作是一部呈现女性瘾者的个人史,或者仅仅把它看作是一部女权主义者的电影,那就明显过于狭隘和肤浅了。这显然不是拉斯·冯·提尔的主要意图,这部电影所蕴含的主题显然也绝不仅止于此,那些充满隐喻和象征的内容显然是有所暗指的,这部影片其实真正所影射的又何尝不是我们这个畸形社会的全部。

也正是基于这一点,这部电影被不少人称之为败笔的结尾处理方式,个人却认为这种看似令人大跌眼镜的意外处理方式其实完全是对影片主题的升华。女人通过述说获得了最终的解脱和自我救赎,而极具讽刺的是,看似无邪的男人最终却撕下了冠冕堂皇的伪善面具由此而彻底掉入地狱。可以说这样的结尾处理方式完全是画龙点睛的一笔,它由此而为这部电影也为这个社会补上了最锋利也最无情的一刀。