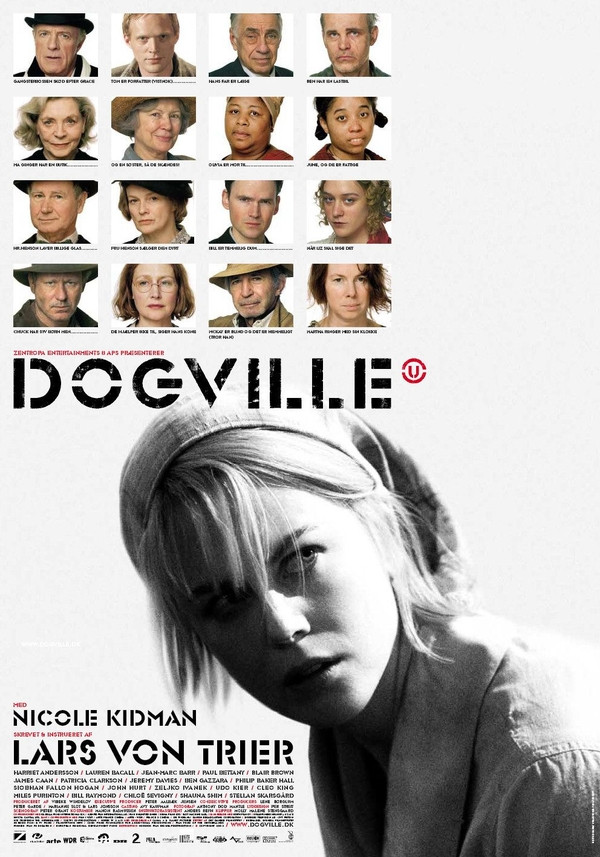

《狗镇》(Dogville)

拉斯·冯·提尔(丹麦),2003年

观片指数:★★★★★

继续来说拉斯·冯·提尔的电影,这次说的是他2003年的《狗镇》。就大部分观众而言,这部由好莱坞著名女星妮可·基德曼主演的电影绝对可以说是拉斯·冯·提尔所有作品中最为人所知的一部,而且这部作品要找的话基本上也没什么难度。

按照普遍但并不一定是创作者本人事先的构想来归类,拉斯·冯·提尔的作品主要包括三套三部曲:早斯的欧洲三部曲(《犯罪元素》、《瘟疫》、《欧洲特快车》)、随后的良心三部曲(《破浪》、《白痴》、《黑暗中的舞者》)以及目前尚未全部完成的美国三部曲(《狗镇》、《曼德勒》、《乔治·华盛顿》)。最后这部《乔治·华盛顿》能否如期完成目前来看具有很大的不确定性,原因有二:1、拉斯·冯·提尔近些年罹患帕金森症和抑郁症,这无疑会对这部影片的拍摄计划造成影响;2、这部传言中的作品距离该系列第二部作品《曼德勒》已将近二十年,如此长的时间跨度很难让人不对这部作品的前景产生怀疑。除了这三套三部曲,拉斯·冯·提尔近些年另外还有几部值得一提的作品,它们分别是《忧郁症》、《此房是我造》以及上一篇介绍提到的《女性瘾者》。

纵观拉斯·冯·提尔的这些作品,我们不难发现他不但涉及主题众多,而且其对这些主题探讨的深入度恐怕也非一般人所能及,这种深入度用极端来形容恐怕都不为过。今天说的这部《狗镇》的主题相信很多人都能看出来是在探讨人性的本质。准确地说,这部作品探讨的是人性中恶的一面是如何被激发出来的。在这个系列中(包括后面的《曼德勒》),拉斯·冯·提尔凭借着他天才的想像力几乎是独创性地采用了一种类似话剧的表现形式,不得不承认这种别出心裁的表现手法给人以一种强烈而新奇的观感。大部分电影往往都追求视听上身临其境的真实感,而这部电影却明显反其道行之地抽离了这种真实感,这显然是拉斯·冯·提尔的有意为之,个人认为这也正是这部电影最为恰当的一种表现方式,其最终效果就是电影仿佛成了一个人性的实验场,而剧情进展则成了实验中的变量,籍由这种变量的变化,拉斯·冯·提尔向我们展现了人性如何一步步地由善变为恶。

这部电影剧情上几个关键点分析如下:

1、电影开场女人“逃难”至小镇时。这个表面上与世无争民风淳朴的小镇社会关系的平衡被打破,从一开始小镇居民出于谨慎拒绝收留女人到随后其中一位居民(绰号叫“哲学家”的年轻男子)提出交换条件(让女人利用两星期的时间替大家干点杂活看看大家能否收留她)并取得多数人的同意让她暂时留了下来。这个机智的方案临时为双方找到了解决办法,女人可以暂时容身此地,而居民们由此也多了一个廉价劳动力。这种互有所取的交换关系使得小镇居民第一次意识到女人存在的价值,这也为接下去发生的一切埋下了伏笔。此时的小镇不但平静如初,而且很快展现出了比原来更好的一面,这个女人的存在使得大家有机会向人表现出更多的善意和热情。

2、第一张寻人启事。这张寻人启事令小镇居民的意见再次不统一,经过讨论后女人还是被允许留了下来,但这次的交换条件是女人的劳动报酬减半并且工作量加倍。从这时开始小镇居民明显意识到可以通过这种风险交换获取利益,也正是从这时开始,小镇居民人性中丑陋的一面被逐渐激发,他们开始站上了道德的高点,此时他们的观念开始发生改变,他们慢慢觉得自己并非是在榨取女人,反而是心安理得地认为这是他们所表现的善意和承担的风险应得的回报。

3、第二张寻人启事。告示上的悬赏和警察的提醒(女人是个危险人物)让小镇居民的意见再次不统一,经过再次讨论后女人还是被允许留了下来,但这次的条件变得更加严苛,女人要日以继夜像牛马一样地不停工作。当庇护需要承担一定的风险时,小镇居民提出了交换条件,而当这种风险变得更大时,交换条件理所当然也就变得更为苛刻,压榨、剥削甚至是欺凌慢慢也就成了自然之事。尝到甜头的小镇居民良心上的那种愧疚感此时完全消除,身份地位的自我认同也跟着起了更进一步的变化,他们不但认为一切天经地义,而且他们同样认为自己的所为是种伟大的行善。女人的地位由此而被进一步削弱,她不但成了一架工作机器,而且她的美貌很快也为她招来了另一种灾祸。

4、不堪忍受的女人出逃被骗并被再次送回。女人的这一行为显然激怒了小镇居民,她最终像狗一样被锁了起来。此时的女人彻底沦为小镇居民的工具,她不但是可以随意使唤的免费劳动工具,而且还成了部分男人的性工具,女人最终变成了小镇居民可以随意处置的一样东西,尊严地位茫然无存,凌辱打骂虐待自然也成了家常便饭之事。此时女人的处境基本上已经与奴隶无异,而这个原本看似淳朴的小镇则终于演变成为一个令人发指的魔窟。

5、影片结尾的反转。女人从一个弱者变为强者,小镇居民的生杀大权瞬间由她掌控,复仇泄愤还是原谅宽容于是就成了她的选择。大多数电影最后都难免教人为善,大多数电影也都难免给人一个积极向上的结局,但这部电影却根本无视这种惯常的说教。女人最终认定自己的伪善和小镇居民的无可救药,她不但下令屠杀了小镇上所有的人,而且杀人时对于那个曾经恶毒侮辱过她的女人她更是为了报复而残忍地让手下在杀她之前先让她亲眼目睹自己孩子的被杀过程。小镇居民终于因为他们的所作所为而遭受灭顶之灾,而同样被仇恨所吞噬的女人最终也变成了一头人性尽失的野兽。

在这部电影中,拉斯·冯·提尔正是利用这种实验性的影像一步步把故事推向彻底的黑暗,这绝对算得上是一部真正让人绝望的电影,拉斯·冯·提尔籍由这部电影中女人和小镇居民双方的表现表达出了他本人对人性和社会的彻底绝望,这既是他的人性观,也是他的社会观,这样的观点虽然我们每个人并不一定都能认同,但他的这种思考的确有其现实的价值。

试想一下,放到一个现实的环境中,这样的事情有可能发生吗?个人觉得是完全有可能的。扪心自问一下,如果你是影片中的那个女人或者是小镇居民中其中一位的话,身处如此环境之下的你又会有如何的表现?别对自己的道德良知抱太大的信心,要知道类似的事件历史上确实曾无数次上演,我们人类要么为利益或欲望所驱使,要么被盲目的仇恨所控制,要么是处身集体的强迫,有史以来为此犯下的罪行还少吗?

不少评论说拉斯·冯·提尔的这部电影影射的是他颇为不屑的美国政治制度,但真就这么简单吗?尽管这部电影以美国为故事背景,而且这部电影也是他被称之为“美国三部曲”的开篇之作,但我还是不太认同这种说法。在我看来,这部电影影射的绝不止于美国的政治制度,美国在这里只不过是一个替代或者隐喻罢了,相反,他这个系列的第二部作品《曼德勒》其实倒更能看出来是在影射美国的政治制度。事实上这部电影是对我们整个人类文明及社会制度所进行的深刻反思,这是一部虽极端但却坦诚的探讨人性的电影。也许大多数人的本性并非如此,但是什么使得我们一次次地表现出了如此恶劣而残暴的品性,我们有没有可能从根源上彻底消除类似事件的再次发生?我想这才是我们真正应该思考的问题,也是这部电影真正的现实意义之所在。