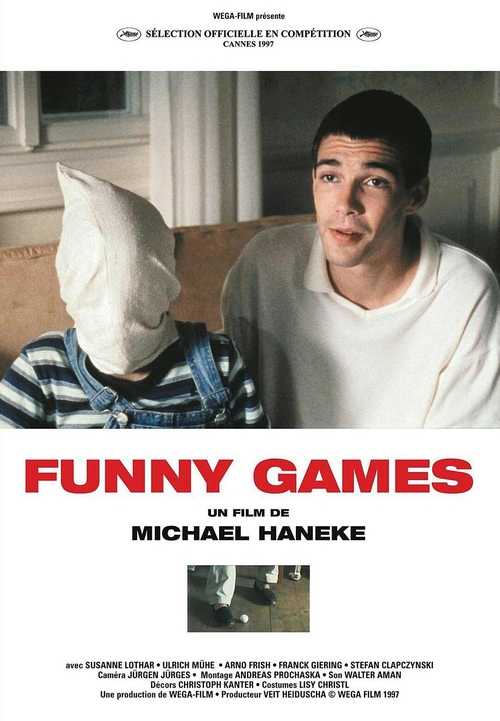

《趣味游戏》(Funny Games)

迈克尔·哈内克(奥地利),1997年

观片指数:★★★★★

迈克尔·哈内克的《趣味游戏》,英文片名翻译过来差不多也是这个意思,同时这部电影还有另外一个片名叫作《大快人心》。但这两个片名无论哪一个都是一种讽刺,它明显讽刺的是作为观众的我们习惯于从电影中获取的感官体验。这部电影所展现的内容其实根本毫无任何趣味可言,当然它也没有任何让人大快人心的剧情内容,这部电影所展现的全部内容无非就是一起无端的变态虐杀事件。如果有人真能从这部电影中获得类似电影片名所指的感官体验,那我个人建议这样的人完全有必要去看一下心理医生了。

这部电影有着绝对骇人听闻的剧情:一对夫妻带着他们十来岁的儿子到一处乡村别墅去度假,到那里没多久后两个年轻人就趁着女主人独自一人在家时借机闯入了他们的房子,等到男主人和儿子回来,这两个年轻人故意激怒男主人引起争执,随后男主人的一条腿被其中一个年轻人用棒球棍打断,两个年轻人很快露出狰狞的面目,这一家三口转眼成了他们肆意玩弄的玩物。但让常人难以理解的是,这两个年轻人的行为却既不是为了寻仇也不是因为图财贪色,他们这样做的目的居然只是为了和这一家三口玩各种残酷变态的游戏。当然了,这个世界上恐怕没有几个心理正常的人会把他们的这种行为当作是游戏,这样的行为明显更像是猫抓到老鼠后的各种肆意折磨。在游戏的最后,两个年轻人赌的是经过他们各种折磨后这一家三口能不能活到第二天早上九点。恐怕只有极端的变态者才会以这种事情为乐,但不幸的是这两个年轻人就是这样的极端变态者,对他们来说,这一家三口只不过是凑巧找到的玩物而已。

我向来不喜欢用那种夸大其词的说辞来形容一部电影,但如果真要给这部电影定一个变态指数的话,那么我会给它最高的十级。就我目前为止所有的观影经验而言,论变态指数能和这部影片相提并论的恐怕真没多少。拉斯·冯·提尔的《此房是我造》是我马上就能想到的,另外1992年一部比利时电影《人咬狗》明显也可以算作一部,而至于其它的电影,一时半会我是根本想不出来了。那些哗众取宠的商业类型片和这几部电影比起来完全就是拙劣而又空洞的卖弄,而至于库布里克那部被很多人奉为经典的《发条橙》,若论变态指数的话,我个人觉得比起这几部电影来明显也要逊色了许多。

纵观哈内克的电影,我们不难发现他始终关注的一个议题是畸形社会之下个体的异化,而且他往往都用一种极端尖锐的影像来呈现这种异化。像我前面几篇文字所提及的,他的《白丝带》、《班尼的录像带》和《隐藏摄像机》都是如此的情况,而他那几部我未曾提及过的作品其实基本上也是这种情况。而在这部《趣味游戏》中,哈内克同样是用极端尖锐的影像向我们呈现了当前社会中个人与媒体间的畸形关系,而且这部电影的影像风格明显更加的强烈。当然,这里的畸形主要指的是充斥于各类媒体上的各种内容以及我们对待这些内容的个人态度。这的确是一件值得我们所有人深刻反思的事情,这里我们不妨认真反思一下,现今充斥于各类媒体上的那些内容,这些东西真的是我们想看的吗?是我们畸形的需求导致了这些内容的泛滥,还是这些内容长期潜移默化的影响塑造了我们的畸形需求?又或者根本就是这两者的互相影响共同作恶之下才导致了现今这种明显病态的社会现状?

绝大多数此类电影都力图为观众营造一种身临其境的体验感,它们努力想让观众在观影过程中相信屏幕里所发生的一切。但在这部《趣味游戏》中哈内克却用一种极具创意的结构天才般地打破了这种封闭的电影叙事语言,他一反常态地突破屏幕的限制而让其中一位凶手三次转过头来面对镜头,其中两次更是让凶手主动与观众对话,就如话剧表演中有时候会出现的演员与观众的互动一样,这部电影一次次直截了当地告诉观众这只不过是在看电影而已。当然,这样的手法或许还有更深层次的用意,那就是哈内克希望你参与到电影中去,你不仅仅可以是一个隔着屏幕的观看者,或许你也可以是一个当时身处这个房子里的旁观者,这样的话你就完全有能力去阻止这一切的继续,但问题是你会这样做吗?

当然,这部电影更具创意的地方主要还在于当受害的女人找到机会拿起枪一枪崩了其中一位凶手时,坐在屏幕这一边的你甚至还没来得及为此拍手称快,此时另一位凶手却抓起遥控器通过倒带让他刚刚死去的同伙又再次复活了,观众期待的快意复仇被无情地反转,两个凶手的恶行以更恶劣的方式继续进行。如此颠覆常规的叙事手法显然超出了绝大多数人的观影经验,此时就连我们观众也明显成了哈内克嘲讽操控的对象。但他为什么要这样做呢?这样的处理方式显然有他深刻的用意。

说到畸形的社会现状,也许我们可以把各种滋生的暴力犯罪归因于长期以来各种媒体潜移默化的影响。这在一定程度上并没有错,毕竟各种媒体历来都是用这样的方式毒害着一代又一代的人,为了吸引观众,它们长年来展示给观众各种毫无下限毫无节制的内容,几乎可以说只要观众喜欢什么它们就向观众提供什么。说服、规劝、警示或引人为善从来都不是这些媒体的目的,它们真正的目的只不过是收视率或者票房而已。事实上这些媒体的做法不但是一种教唆,同时更是一种犯罪,但更不幸的是,这样的事情现实中却根本没有多少人会去反思和制止。

反过头来再仔细想想,这样的事情责任全在于媒体吗?显然不是的。我们人类历来都是种奇怪的物种,我们常常乐于从各种扭曲畸形的东西中寻求快感,于是血腥成了趣味,暴力成了趣味,恐怖成了趣味,变态也成了趣味。如果不是我们历来都喜欢看这样的东西,如果我们一直都在拒绝这样的东西,那么这些媒体还会热衷于制造这样的东西吗?显然不太可能,所以一切的根源根本还是在于我们自己,我们才是这一切培育成长的土壤,一定程度上我们就是这一切的帮凶和参与者,正是我们自身的病态扭曲才导致了这些媒体的病态扭曲。

这部电影真正的关键其实就是那个遥控器,哈内克通过影像故事让剧中人物拿起遥控器倒带,而观看电影的我们其实也完全可以关掉电影或者离开电影院,这样的话接下去的悲剧就不会发生。这部电影里的凶手一次次直视镜头告诉我们这只不过是一部电影,倒带只不过是一个手段而已,作为观众的我们其实有着很多次的倒带机会,但我们还是选择让这个故事继续往下发展。在这部电影中,哈内克对观众的操控甚至已经到了一种玩弄的程度,所以隔着屏幕的观众才是这部电影的重点,你以为这只不过是一部无害的电影而已,甚至一直以来你都想当然地认为所有的电影都是无害的,但事实真是如此吗?想想电影结尾这两个凶手那段看似与电影主题毫不相关的对话,什么是虚拟和现实,这两个世界真的无法沟通和互相影响吗?显然并非如此,虚拟的影像世界其实一直都在潜移默化地影响着我们塑造着我们。

就像很多看过这部电影的人津津乐道地吐槽受害的一家三口如何缺乏自我保护意识和自救能力一样,这其实也是一种入戏过深的表现,这种看似欠缺逻辑的剧情设置根本就不是哈内克希望你去关注的重点。就算这一家人有着极高的自我保护意识和自救能力又能怎样,这个世界上缺乏自我保护意识和自救能力的人还少吗?

早在1997年,哈内克就曾说过,如果这部《趣味游戏》大获成功的话,那就表明观众误解了他的原意。而极具讽刺的是,十年后好莱坞还是找上了他,毕竟这样热门题材的好故事对于好莱坞来说可是票房的重要卖点。还是借用一下哈内克的原话——在过去的十年里,一切都还是照旧,因此我想不出什么要增加或改变的内容。所以后面好莱坞翻拍版的电影哈内克不但坚持由自己执导而且更是原封不动地把故事重新拍了一遍,翻拍版和原版最大的区别仅仅只是换了些演员和根据时代的变化换了些道具而已。现今距离翻拍版也已经过去十八年了,我们不妨按照哈内克的原意再反思一下,当下的一切有变得更好了吗?显然没有,这十八年来随着自媒体突飞猛进的发展,一切明显变得更为糟糕了。自媒体时代之前的我们最多只不过是各种信息内容的被动接收者,而现在的我们却成了各种不良信息内容的传播者和参与制造者。流量成了唯一的硬道理,没有流量的东西哪怕是再好的内容都没人关注,而要是有流量的东西,哪怕内容再垃圾再无底限照样还是会有很多人乐于传播和制造。如此的现状显然不是哈内克所乐于看到的,如此的现状显然也更应该引起我们极大的重视和反思。