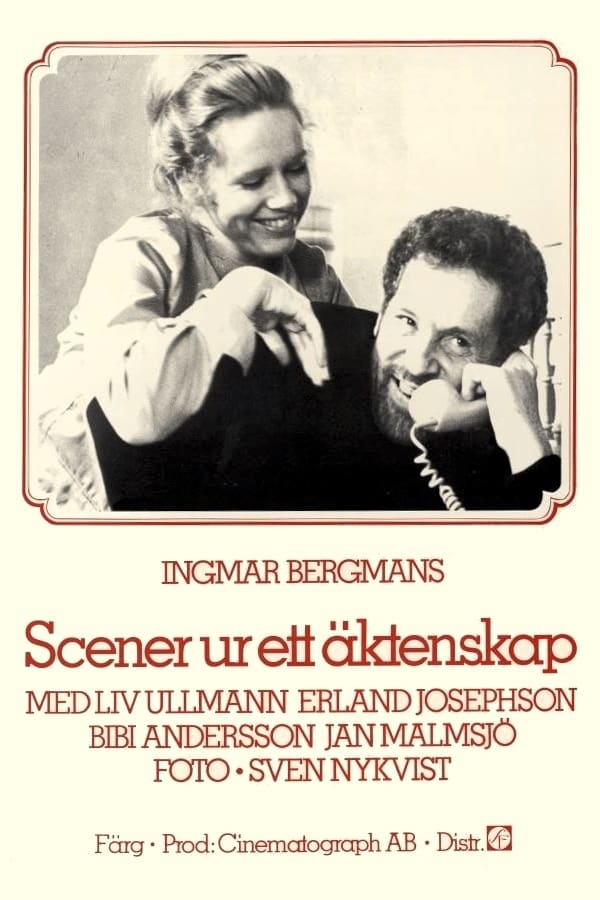

《婚姻生活》(Scener ur ett äktenskap)

英格玛·伯格曼(瑞典),1973年

观片指数:★★★★★

在这个动辄以大师相称的时代,其实真正无愧于大师这个称号的人又有多少?就电影导演来说吧,我把那些最顶级的导演分为两类:一类是真正意义上的大师;而另一类人我则称他们为巨匠。简单举几个例子:像伯格曼、基斯洛夫斯基或塔科夫斯基这样的导演我尊称他们为大师;而像库布里克、黑泽明或斯皮尔伯格这样的导演我认为则只能算作巨匠。很多人肯定不会赞同我的这种观点,但既然我敢这样说出来,那我显然有自己的理由。我认为只有那些始终专注于个人世界观的表达并且能够准确清晰表达出来的导演才是真正的大师,而且大师的作品往往有着深刻的主题,体现的是其本人特有的思想烙印,这样的作品换作别人往往就不可能拍得出来。而至于那些巨匠,他们往往什么都能拍,也什么都能拍好,但他们的作品却并不一定体现个人特有的思想烙印。就拿上面提到的库布里克来说吧,他的电影几乎可以说是无所不包,而且他的电影也几乎每一部都相当出色,但是他的电影有自我表达的东西吗?显然没有,他只不过是擅长于讲各种类型的故事罢了。

不可避免的,大师的作品往往就如一座座的思想高峰一样不太好理解,这种不好理解很大程度上其实也可以分为不同的情况:有些可能是作品本身的确晦涩难懂,而我们的个人认知又恰好还达不到类似的高度;有些则可能是因为作品本身所阐述的主题并非是我们平常关注的对象,所以自然也就无法产生共鸣。除了上述两种原因,这里其实另外还有一种更实际的可能,那就是我们没有找到正确的切入点,我们错误地选择了大师众多作品中最难啃的一部下手。当然这也是可以理解的,毕竟最难啃的作品往往也是公认成就最高和最受关注的。人嘛,有时候难免虚荣心作祟或是受公众观点的左右,于是自然就会错误地把大师最受推崇的作品作为入门的首选。但殊不知个体有差异,而别人有时候也只不过是在人云亦云而已,事实上公认的东西有时候并不一定就最适合你。

这种情况具体到我自己的个人经历,上面提到的三位大师中,基斯洛夫斯基的电影对我来说倒是不存在任何的障碍,他的电影虽然深刻,但毕竟还是相当的易懂。而至于塔科夫斯基,一开始我看的是《乡愁》和《镜子》,结果可想而知,当时我完全不能很好的理解。至于他的处女作《伊万的童年》,我相信很多人跟我一样开始并不一定能看出它的好来,说实话这部作品对很多人来说可能就是类似于《小兵张嘎》这样的一个少年英雄故事而已。后来有一段时间因为对科幻作品感兴趣,于是我就找来了他的那部《索拉里斯星》(又名《飞向太空》)。不曾预料的是这部电影一下子就让我像是找到了入门钥匙一样,后面再回过头去看他其它的作品就明显容易多了。这种情况换作伯格曼,最开始我一直尝试着想要看懂他的《第七封印》,但却是一次次的碰壁(其实哪怕就算是现在,这部电影我也还是不能很好的完全理解)。后来伯格曼的电影真正向我敞开这扇大门的就是我今天要说的这部《婚姻生活》,看完这部电影后,我就对他完全折服了。

真心喜欢电影的人,总是难免想要一窥究竟大师们的作品。关于伯格曼的电影,虽然我算不上什么专家或权威,但我差不多看过他所有的作品,因此总体上对他还算是有一定的了解,所以在这里班门弄斧阐述下个人观点的资格应该还是有的。以我的实际经历来说,我觉得伯格曼电影最好的入门作品无疑就是这部《婚姻生活》。

纵观伯格曼的电影作品,基本上分为以下两个主题:第一个主题是家庭婚姻关系,伯格曼大多数电影阐述的其实都是这个主题,这些作品总体呈现的是一种人与人之间的疏离关系,无论是伴侣还是两代人或三代人的家庭成员间,伯格曼电影中的人物之间往往显示出了巨大的冷漠和隔阂,他们既互不理解又缺少交流,他的这类作品主要展现的是一种深层次的个人孤独,或者称之为个人的道德困境和情感困境也许更为准确;第二个主题是宗教信仰层面的,这方面的作品就比如《处女泉》和《第七封印》,其实那部《芬妮和亚历山大》在这方面也有所体现,通过这些作品我们能看出来伯格曼基本上是一个无神论者,某种程度上他对宗教信仰更是持有一种强烈的批判和置疑。几乎所有伯格曼的电影基本上都是在阐述上述这两个主题,总体上他既不对人与人之间的关系抱希望,也不对任何的宗教信仰抱希望,他就像是一个清醒的遗世独立者一样有着灰暗的世界观和人生观,而且他始终都是用一种凝视一般的镜头语言向我们述说着类似的人类生存境况。就我们大多数既无宗教情结更无宗教信仰的国人而言,伯格曼上述这两个主题的电影显然是第一个主题的电影更容易接受。当然,这个主题本身其实也明显更加具有世界性。就这一主题的作品而言,如果想要真正了解伯格曼的话我首推这部《婚姻生活》。这部电影不但探讨的话题比较引人关注,而且相比他的其它作品也明显更为好懂。

这部《婚姻生活》足足长达169分钟,差不多将近三个小时的片长。最初这部电影其实是一部六集的电视剧,电视剧版更是长达299分钟,差不多刚好五个小时。因为电视剧版播出后大受欢迎,于是伯格曼就又把它剪辑成了电影版。而且这里还有一段趣闻,相传这部作品当年一经播出后瑞典国内的离婚率就随之上升,这部作品导致当时很多未婚的人不敢结婚,结了婚的则想要离婚,而那些已经离婚的更是庆幸自己早已脱离苦海。为此伯格曼本人更是感到十分高兴,用他自己的话来说就是“大家不用再维持无爱的婚姻了”。当然了,这是不是一种夸张的说法另说,但至少这也从侧面反映出了这部作品当时引起的巨大社会影响力。

名人的感情生活往往比较丰富,尤其是艺术家,像伯格曼本人一生就有过五次婚姻。这样的经历显然完全有资格来谈论婚姻感情,所以这部电影一定程度上就像是一个经验丰富的过来人在深刻剖析婚姻感情。电影具体的故事情节这里显然没必要详细介绍了,无非就是一对看似幸福的夫妻有一天丈夫突然提出来说是厌倦了眼前的这种生活,妻子震惊之余但又不得不接受,两人随后分开但却偶有联系,在不算结束的结尾,两人似乎终于做到了坦然相对。按照伯格曼本人在他那本《伯格曼论电影》的书中所概括的,这部电影是这样的:他们无法分开,也无法在一起生活,彼此对对方作出各种残酷的伤害,只有处在这种情况下的两个人,才可能变得这么狠,就像一起娴熟地跳着死亡之舞。

我们人类所有的人际关系中,婚姻关系也许是最为亲近也最为复杂的一种关系。这是两个陌生人的相遇和结合,而且彼此还要寄望于对方会成为最佳的生活伴侣甚至是灵魂伴侣,而这种关系同时还要受到法律和伦理道德的约束。婚姻关系就像是一道跨进去后就很难走出来的门,你满怀希望走进这道门去寻求期望的幸福,也许你找到了,也许并没有找到,也许找到以后它又慢慢地变了味。这样的关系既可能是天堂,也可能慢慢会变成牢笼。

而这部《婚姻生活》正是用大量真实到让人不忍直视、甚至是我们刻意回避的细节向我们展示了婚姻关系中这种所谓的幸福其实未必人人可得。所谓的幸福也许是你给自己制造的幻相,也许是你伪装给别人看的假相,也许你自以为了解对方,你觉得你们之间长期保持着默契甚至是心灵相通。眼前的幸福对你来说是再理所当然不过的事情,但殊不知一切可能早已危机潜藏。而当这层关系破裂后,曾经亲密无间的双方往往转眼就变成陌路人或者是势不两立的仇人一样彼此展现出人性中最丑陋的一面。这样的事情真的是太常见了,这部电影完全可以说就是很多人真实生活的投射,很多现实中你曾想到过却不敢说更是不敢做的事情在这部电影中均有着精彩的呈现。这部电影让人感觉根本不像是在看别人的虚构故事,这部电影就如一面镜子一样让人凝视自己的生活。

说实话,很少有电影能够像这部电影一样把婚姻关系剖析得如此深刻,也很少有电影能够像这部电影这样展现出如此真实的人生。所以如果你有兴趣想要了解伯格曼的电影,我的个人建议是不妨先从这部《婚姻生活》开始。

同时这部电影还有一部真正意义上的续集《萨拉邦德》,讲的是这对男女三十年后的再次相遇。同样是伯格曼的作品,也同样是这对男女主演,讲的也还是他们的人生故事,只不过时间变成了三十年后而已。一切既如生活的延续,又像是一种事过境迁,而观看电影的我们仿佛就像是在见证他们的真实人生。

类似这种同一个导演用同一对演员横跨相当长的时间来讲述他们不同年龄段人生故事的电影极其少见,我能想到的只有克劳德·勒鲁什的《一个男人和一个女人》、《一个男人和一个女人:二十年后》和《最美年华》这个系列以及理查德·林克莱特的《爱在黎明破晓前》、《爱在日落黄昏时》和《爱在午夜降临前》这套三部曲。这些电影都相当的出色,有兴趣的不妨可以都去找来看一下。